국내 대다수 언론들이 ‘진정한 언론의 표상’처럼 떠받드는 뉴욕타임스(NYT)가 2012년 경 중국 공산당에 비판적인 기사를 썼다가 발행인이 직접 중공에게 비굴한 내용의 사과 편지를 썼다는 주장이 나왔다. 사과 편지를 쓰는 과정에서는 심지어 주미 중국대사관이 개입했다는 사실까지 폭로됐다.

이러한 주장은 최근 미국에서 뜨거운 논란을 일으키고 있는 책, ‘진실의 상인들: 뉴스 비즈니스와 사실을 향한 투쟁 (Merchants of Truth: The Business of News and the Fight for Facts)’에 나온다. 뉴욕타임스의 편집국장을 지낸 질 에이브람슨(Jill Abramson)이 쓴 책이다. 이 책에는 세간에 알려진 모습과 다르게 내부적으로는 중공의 압력에 나약했던 뉴욕타임스 간부들의 모습과 노골적인 ‘반(反)트럼프’ 편집방침을 고발하는 내용 등이 담겨있다.

저자 에이브람슨은 현재 영국 가디언의 칼럼니스트로, 하버드대를 나와 타임지와 월스트리트저널, 뉴욕타임스 등을 거친 거물급 언론인이다. 뉴욕타임스에서는 2011년부터 2014년까지 최초의 여성 편집국장을 지냈다.

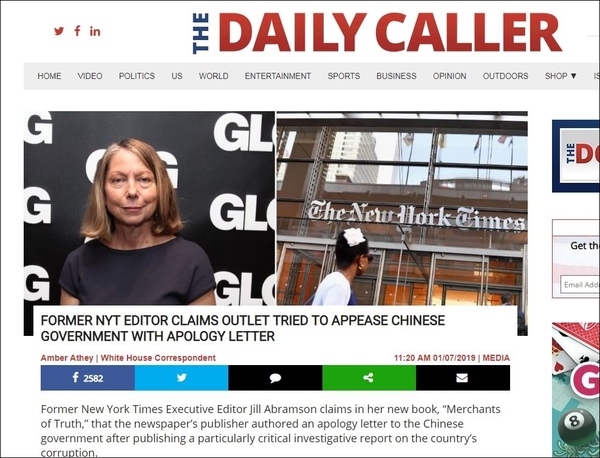

데일리콜러, NYT가 중공에게 사과편지 쓴 비화 집중 조명

데일리콜러는 “에이브람슨이 자신의 저서에서, 뉴욕타임스가 중국 공산당의 부패를 고발하는 기사를 출판한 이후 (중공의 거센 반발이 있자) 발행인이 직접 중국 정부에 사과 편지를 썼다고 주장했다”며 “그녀는 그런 사과 편지 초안이 존재한다는 걸 알고서 ‘피가 거꾸로 솟았다’고 말했다”고 보도했다.

에이브람슨이 언급한 사건은 2012년의 일이다. 당시 뉴욕타임스 상하이 주재 특파원이었던 데이비드 바보자(David Barboza)가 중국 공산당 원자바오 총리 일가의 재산 축적 내역을 고발한 특종 기사가 발단이 됐다.

NYT, 중국의 압력에 앞에선 당당 뒤에선 비굴?

2012년 보도 당시, 뉴욕타임스 발행인 아서 설즈버거 주니어(Arthur Ochs Sulzberger Jr.)는 대외적으로는 중공의 압제에 굴하지 않는 이미지를 강조했다. 설즈버거는 해당 보도에 분개한 중공이 자신에게 혹독한 대가를 치를 것이라고까지 주미 중국대사를 통해 위협했으나, 자신은 기사 취재와 게재를 강행했다고 밝혀왔다. 그 덕분인지 데이비드 바보자는 퓰리처 상(Pulitzer Prize)을 수상했다.

데일리콜러는 “당시 뉴욕타임스는 중국어판 사이트를 개설하며 30여명의 중국인 기자를 고용 중이었는데, 공산당의 부패에 관한 특종 보도 이후 중공은 뉴욕타임스에 대한 ▲웹사이트 접속 차단 ▲직원 비자 발급 중지 ▲일부 기자 불법 구금 등의 조치를 내렸다”고 설명했다.

에이브람슨의 얘기는 조금 달랐다. 에이브람슨은 “설즈버거가 대외적으로 해당 보도를 지지했으나, 내부적으로는 해당 보도가 뉴욕타임스의 중국 지국에 악영향을 미칠까 노심초사했다”고 자신의 책에서 주장했다.

데일리콜러는 “편집국장이던 에이브람슨은 발행인 설즈버거가 해당 기사에 대해 ‘오직 죄송한 마음 뿐(“all but apologizing”)’이라는 내용으로, ‘중국대사관의 자문을 받아가며(“with input from the Chinese embassy”)’ 작성한 비굴한 내용의 편지가 존재 있다는 걸 알아차렸다”며 “두 사람은 편지 문제로 스타벅스에서 만나 말다툼을 했다”고 보도했다.

‘진실의 상인들’에서 묘사한 스타벅스 회동 장면은 다음과 같았다.

“내가 그 편지를 입수한 한 데 대해, 설즈버거는 당혹해 하며 ‘난 잘못한 게 없다’는 말만 계속했다. 그가 편지를 서류철에 넣으려고 했지만, 내가 다시 낚아챘다([Sulzberger] seemed startled that I had [the letter] and he kept saying, ‘I didn’t do anything wrong.’ He tried to slip the letter into his folder, but I snatched it back).”

에이브람슨은 책에서 자신이 편집국장에서 해임된 것은 이 사건과 무관치 않다고 주장했다. 이 같은 주장에 대해, 데일리콜러는 뉴욕타임스의 반박도 소개했다.

NYT의 ‘친중논란 행각’ 폭로에 눈귀 닫은 국내언론

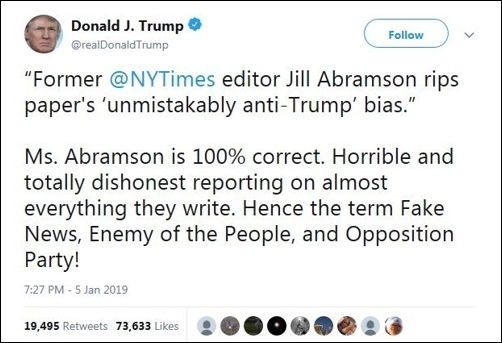

에이브람슨의 책은 미국사회에 두 가지 측면에서 큰 파장을 일으켰다. 하나는 공정하고 진실한 언론임을 자처해온 뉴욕타임스가 노골적으로 반트럼프 편집성향을 가졌다는 내부자의 폭로다.

도널드 트럼프 대통령은 즉각 반응했다. 트럼프 대통령은 지난 5일 트위터에 “NYT의 전 편집장 에이브람슨이 이 매체의 명백한 반트럼프 성향을 지적했다”며 “에이브람슨은 100% 정확하다. (NYT의) 거의 모든 기사가 끔찍하고 완전히 부정직한 기사다. 그래서 가짜뉴스, 국민의 적, 야당이란 소리를 듣는 것!”이라고 적었다.

논란이 계속되자 뉴욕타임스 대변인은 “모든 정부는 언론의 철저한 보도에 대해 불평하지만, 우리는 어떠한 두려움이나 치우침 없이 독립적으로 보도해온 유구한 역사가 자랑스럽다”고 밝히기도 했다.

미국 주류 언론이 읊어주는 대로 트럼프 대통령을 미치광이, 괴짜, 폭군으로 묘사해온 우리나라 대다수 언론들은 에이브람슨의 책에서 비롯된 최근 논란들에 대해 일제히 ‘트럼프 대 언론’ 대결구도를 강조하며 선정적인 기사를 쏟아냈다.

문제는 에이브람슨의 책이 미국사회에 상당한 파장을 일으키고 있는 뉴욕타임스의 비굴한 친(親) 중공 행각에 대한 폭로 건에 대해선 국내 언론들이 일제히 입을 다물고 있다는 점.

진실한 언론의 표상이자 전 세계적인 영향력과 유구한 역사를 자랑하는 언론사인 뉴욕타임스조차 중공의 압박에 굴복해 사과 편지를 썼다는 전직 고위간부의 증언이 처음 터져 나왔다. 이러한 주장이 사실이라면 중국과 이웃하고 있는 국내 언론 환경에도 시사하는 바가 크다.

우리나라의 경제적, 군사적, 외교적 능력은 패권국인 미국에 비해 초라하다. 국내 어떤 매체의 규모나 자본력, 영향력, 역사도 뉴욕타임스에 비할 바가 못 된다. 그런 현실에서 미국보다 가깝게 중국을 맞대고 있는 국내 매체들이 중공으로부터 받는 전 방위적인 압박과 그에 따른 중공 눈치보기는 상상하고도 남음이 있다.

실제 2017년 12월 대통령을 수행하는 국내 청와대 소속 기자단이 중국 경호원들에게 무차별 집단구타를 당하고도 정부나 언론이나 중공을 향해 한 마디 말도 제대로 못한 사건이 있었다.