※ 본 자료는 연구진실성검증센터(센터장 황의원)가 논문 표절 문제와 관계된 형사사건 문제 처리와 관련해서 검경 등에 참고용으로 제공했던 자료를 미디어워치 특별취재팀이 따로이 보강한 것입니다. 연구진실성검증센터와 미디어워치는 이 자료를 작성하면서 표절과 인용의 개념과 관련해 따로이 주관적 해석을 한 부분은 없습니다. 이를 명백히 하기 위해 자료 출처들로 모두 교육부나 학계의 권위 자료를 활용하였으며 일부러 모두 직접인용 처리하였음을 밝혀둡니다.

표절은 다른 사람의 저작으로부터 전거(典據)를 충분히 밝히지 않고 내용을 인용(引用)하거나 차용(借用)하는 행위이다. 반면에 저작권 침해는 다른 사람의 저술로부터 상당한 부분을 저자의 동의 또는 이용허락 없이 임의로 자신의 저술에 사용한 행위를 가리킨다.

연구윤리의 문제인 ‘표절’은 법적인 문제인 ‘저작권 침해’보다 폭넓은 개념이다. 이에 대해 ‘연구윤리의 이해와 실천’(2011) 91페이지에서는 다음과 같이 설명하고 있다.

원저작자의 승인 없이 또는 적절한 인용 없이 타인의 저작물의 전부 또는 일부를 사용하여 원저작자가 재산상의 피해를 입어 침해자가 고소된 경우, 이는 표절에 해당될 뿐만 아니라 그 때문에 법적책임을 져야한다. 저작권법에서 명시하고 있는 저작권법상 저작권 침해라는 용어가 종종 표절과 동의어로 사용되는 경우가 있지만, 일반적으로 표절은 저작권 침해보다 폭넓은 개념이다. 왜냐하면 저작권 침해를 하지 않으면서도 표절이라는 비윤리적인 행동을 할 수 있는 경우도 있기 때문이다.

‘주간동아’ 2000년 2월 24일자(222호) ‘[추적] 법학교재 표절사건 : “내용보다 표현방식에 주목”’ 에는 다음과 같은 내용이 나온다. 인용처리를 하지 않는다면 아무리 그것이 당사자의 묵인, 동의, 허락이 있다고 해도 표절 및 연구윤리 위반 문제를 해결하지 못한다는 내용이다.

제자의 논문을 지도교수가 그대로 인용하는 것처럼, 상대방이 인용을 허락했다고 하더라도 문제는 남는다. 서울대의 한 교수는 “표절이나 근거를 밝히지 않는 인용에 대해 상대방이 동의했다고 하더라도 이를 그대로 사용하는 것은 교수로서의 훈련이 전혀 안돼 있는 것이며 윤리적으로 문제삼지 않을 수 없는 것”이라고 비난했다.

설사 차용한 문헌의 저작권 시효가 완전히 만료됐거나, 원저자가 자신의 저작물을 자유롭게 이용하는 것을 허락했다고 하더라도, 이는 모두 저작권법상 문제를 해결한 것에 불과하며 적절하게 인용을 하지 않고 해당 저작물의 전부 또는 일부를 이용한다면 연구윤리상 ‘표절’에 해당한다.

▶ “문장이 우연하게 겹치는 일은 흔한 일로 표절이 될 수 없다” ?

학계에서는 문장이 우연히 겹치는 경우조차도 표절로 판정하게 되어있다. 하지만 이 문제는 후술하기로 하고 일단 언어학적으로 상용경구(常用警句)가 아닌 경우를 제외하고서는, 서로 다른 이가 작성한 문장이 우연하게 겹칠 가능성이 거의 없다는 것이 지적될 필요가 있다.

(주 : 상용경구는 영어로는 cliche 나 idiom 으로 속담, 고사성어 등이 이에 해당한다. public domain 이라고도 하는데 일부 문장 표현만이 아니라 일부 사진, 일부 삽화, 일부 도안 중에서는 구태여 인용처리 없이도 널리 활용되는 것들이 있다. 2차 세계대전 사진들이나, 고전에 해당하는 그림들 등이 그렇다. 물론 논문처럼 엄격한 포맷에서는 특히 사진, 삽화같은 경우는 public domain 이라도 엄격한 출처가 요구되기도 한다.)

단어 연쇄 표현을 그대로 베끼는 형태의 표절인 ‘텍스트표절(word-for-word plagiarism)'의 경우, 어느 정도 길이의 단어 연쇄를 의식적인 베끼기로 볼 수 있냐에 있어 학계에 완벽하고 고정적인 합의는 없으나 대략 연속 8단어나 2문장까지를 우연에 의해서도 혹시 나타날 수 있는 문장일치 ’최대 기준‘으로 여기고 있다.

사실 교육과학기술부는 이미 2008년에 ‘6단어 연쇄’(통상적인 문장의 절반 정도 길이임.)를 표절의 기준으로 제시한 바 있는데, 이에 대해서는 다음과 같은 언어학적 배경이 있음을 ‘표절문제 해결방안에 관한 연구(III) - 표절 방지 가이드라인 제안’(2009) 196쪽에서 설명하고 있다.

이정민 교수는 학문선진국에서 “5단어 이상”(more than four words) (이 부분은 I.Hexham, web 2006 의 번역인데 “4단어 이상”의 오기로 보인다. 이와 관련하여 캐나다 캘거리대 정치학과의 경우 네 단어 이상을 사용하면 반드시 인용부호를 넣고 해당 출처를 명기해야 한다고 되어 있다고 한다. 최장순, “잘못된 관행, 표절의 생태학 ① 기획을 시작하며”, 교수신문 2006.9.4.자 참조.)의 연쇄가 두 군데 이상(거듭해서) 남의 글에서 옮겨 왔다면 표절이라는 주장이 있다고 하고, ‘8단어’ 주장도 있다고 한다. (이인재, 기초연구(학진 2007), 60-61면(이정민 집필부분).) “말 뭉치”(corpus)를 가지고 보면 영어의 경우에는 네 단어, 우리말에는 세 단어가 연속으로 나오는 경우는 많지만, 우리말이나 영어에서 여섯 단어가 연쇄적으로 나오는 예는 거의 없다고 하여 여섯 단어의 연쇄적 사용을 표절의 기준으로 제시하는 것으로 보인다. (위 연구보고서, 61면. 이정민 교수는 영어의 예로 “I don't know it", "I want you to" 같은 것을 우리 말에서는 ”할 수 있다“, ”될 수 있다“ 같은 것을, 네 단어 또는 세 단어가 연쇄적으로 나오는 흔한 표현으로 들고 있다”) 이정민 교수는 언어학자답게 “말 뭉치”(corpus)라는 도구를 이용하여 표절로 볼 수 없는 관용적으로 쓰이는 연속단어를 세 단어 또는 네 단어로 보고 여섯 단어가 표절이 없이 연쇄적으로 우연히 같이 사용될 가능성을 일축하고 있다.

‘서울대학교 연구윤리지침’(2010)에서는 제 7조 ‘타인의 연구성과 사용’에서 다음과 같이 ‘연속된 2개 이상의 문장‘이라는 기준을 제시하고 있다.

연구자는 연구문헌ㆍ연구계획서를 작성함에 있어 자신의 연구의 독자성을 해하지 않는 범위 내에서 타인의 연구 아이디어, 연구 데이터 및 문장을 부분적으로 사용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 정확한 출처표시 또는 인용표시를 하여야 하고, 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 타인의 연구 아이디어 및 연구 데이터의 전부 또는 일부를 서술방식을 달리하여 마치 자신의 연구성과인 것처럼 표현하는 행위

2. 타인의 저술 문장을 마치 자신의 문장인 것처럼 사용하는 행위(타인의 연속된 2개 이상의 문장을 인용표시 없이 그대로 사용한 경우에는 이에 해당하는 것으로 추정하고 전공 분야의 특성과 해당 학계의 의견을 고려하여 최종적으로 판정한다.)

3. 단어의 첨삭, 동의어 대체 등의 변형을 통하여 타인의 저술을 발췌하고 조합하여 마치 자신의 연구성과인 것처럼 사용하는 행위(다만, 발췌ㆍ조합에 있어 소재의 선택 또는 배열에 창작성이 인정되고 정확한 출처표시 또는 인용표시가 되어 있는 경우는 제외한다)

교육과학기술부가 발간한 연구윤리 교재인 '이공계 대학원생을 위한 좋은 연구 Q&A'(2010) 64쪽에서는 다음과 같이 ‘핵심 단어 셋’ 이상이 같을 경우 표절일 수 있다는 기준을 제시하고 있다.

단어와 표현을 바꿔 문장을 변형하더라도 원문의 문장 구조를 그대로 사용하면, 표절이 된다. 문장의 구조와 전개방식도 저자의 독창적 산물이기 때문이다. 표절을 엄밀하게 정의하는 경우에는, 출전을 정확하게 밝히지 않고 한 문장에서 핵심을 이루는 단어 셋(주어+목적어+서술어) 이상을 베끼는 행위로 규정한다.

한국연구재단과 한국과학학술지편집인협의회가 같이 발간한 연구윤리 교재인 ‘이공계 연구윤리 및 출판윤리 매뉴얼’(2014) 21쪽에서는 ‘한 문장’ 이상이 같을 경우 표절일 수 있다는 기준을 제시한다.

타인의 글을 그대로 가져다 쓸 수 있는 한계는 1개 문장 정도(그것도 출처표시를 하는 경우에)까지로 본다는 WAME(국제의학편집인협의회) 편집인들의 의견이 있다. (WAME (World Association of Medical Editors)의 2006년 11월 18일자 웹포럼에는 “medical journal editors are indeed highly tolerant of one-sentence copying, provided the reference is given. Nevertheless, one-sentence copying creates problems in writing cohesion, and is to be avoided.”라고 한 Mary Ellen Kerans (coordinator, Mediterranean Editors & Translators)의 글과 함께, “I do agreee with Mary Ellen.”라고 한 Diana Mason (Editor-in-Chief, American Journal of Nursing)와 다른 editor들의 찬성 글이 게시되어 있다(www.wame.org/appropriate-use-of-of-other-authors2019-sentences).) 국제적 학술지의 경험 많은 편집자들이 제시한 공통된 의견인 만큼 학계의 전반적인 의견이자 기준으로 받아들이는 것이 옳겠다.

▶ “출처표시를 한 경우에는 표절이 아니다” ?

설사 출처표시 정도는 제대로 했더라도, 타인의 문장표현을 그대로 ‘복사해서 붙여넣기(copy & paste)’를 했다면 출처표시에 추가로 반드시 가져온 해당 문장표현 부분에 대해 인용부호(quotation marks, 쌍따옴표 ”“)를 해주거나 ‘들여쓰기 인용(block quote)’를 해줘야 표절을 피할 수 있다.

논문에서 인용부호가 없는 문장은 원칙적으로 모두 논문 저자의 문장으로 간주되기 때문에, 출처표시만 했을 경우에는 원 저자의 문장을 자신의 문장인 것처럼 사칭함으로써 타인의 ‘이해(understanding)’와 ‘표현(expression)’을 훔치는 것이 되므로 주의가 필요하다.

논문 작성 시에 일반적으로 사용되는 인용은 직접인용이 아니라, 출처표시를 한 후에 논문 저자의 표현으로 서술하는 간접인용이다. 사실 출처표시가 많은 논문은 있어도 인용부호(”“)가 많은 논문은 찾아보기 어렵다. 인용부호로 논문을 어지럽게 만들지 않고, 또 무엇보다도 표절 지적을 받지 않으려면 ’말바꿔쓰기(paraphrase)’에 신경써야 한다.

한편, 출처표시를 했어도 표절이 되는 대표적인 경우 중 하나로 ‘2차 문헌 표절(plagiarism of secondary source)'이라는 것이 있다.

’2차 문헌 표절‘은 ’재인용표절‘이라고도 불리는 것으로, 이는 자신이 차용한 문헌(2차적 저작물)에 있는 문장표현, 또는 논증구조를 거기에 달린 출처표시(2차적 저작물이 다루고 있는 1차적 저작물의 서지정보)까지 몽땅 베껴오면서도 정작 해당 2차적 저작물에 대해서는 출처를 밝히지 않는 형태의 표절을 말한다.

여기서 2차적 저작물은 통상 개괄서나 번역서다. 그리고 1차적 저작물은 연구자가 접근하기 어려운 해외원서나 고문헌인 경우가 많다. 즉, ‘2차 문헌 표절'은 논문 작성자가 자신이 독해하기 어렵거나 확보하기 힘든 1차 문헌에 대한 직접적인 연구와 조사없이 좀 더 쉽게 논문을 작성하려할 때 활용케 되는 꼼수 중 하나다.

’2차 문헌 표절’에서 2차적 저작물에서 문장표현까지 그대로 베껴오는 경우, 앞에서 설명한 것처럼 인용부호(“”)도 역시 하지 않은 경우가 많다.

경제·인문사회연구회의 ‘연구윤리 평가기준 및 사례집’(2013)의 45쪽, 47쪽, 49쪽에서는 다음과 같이 ‘2차 문헌 표절’에 대해서 설명하고 있다.

연구자가 1차 문헌을 직접 보고 번역하거나 말바꿔쓰기(paraphrasing) 또는 요약(summarizing)을 하지 않고 2차 문헌에 인용된 1차 문헌의 내용을 그대로 쓰면서도 즉, 재인용 표시를 해야 함에도 직접 원문을 본 것처럼 1차 문헌에 대해 출처를 표시한 경우에도 표절에 해당됨. 특히 이를 2차문헌 표절이라고 하는데, 이론적 배경이나 선행 연구를 리뷰할 때 흔하게 발생하고 있음. 즉, 2차문헌 표절은 타인이 1차문헌을 통해 자신의 연구 목표나 논지에 부합하게 분석 및 요약한 것을 그대로 가져다 쓰면서도 마치 자신이 1차 문헌을 직접 보고 쓴 것처럼 하는 것임. 서로 다른 연구자가 아무리 동일한 문헌에 대해 리뷰한 것이라고 해도 그것을 자신의 방식대로 표현하는 주체가 다르다면 사용하는 용어, 표현법, 글의 순서 등에서 차이가 있기 때문에 2차문헌 표절을 판단하는 것은 그리 어렵지 않음. 다른 사람이 1차문헌을 보고 심혈을 기울여 분석 및 정리한 것을 그대로 가져다 쓰면서도 그것에 대해 출처를 표시하지 않는 것은 타인의 독자적인 리뷰 노력이나 능력을 인정하지 않는 것으로 이는 옳지 않음.

* * *

표절의 한 유형으로써 2차문헌 표절이란 연구자가 1차문헌을 직접 보지 않고 2차문헌에 인용된 내용을 보고 기술할 때 재인용 표시를 하지 않아서 생기는 것으로, 다른 사람이 1차 문헌에 대해 해 놓은 해석이나 요약 등을 마치 연구자가 한 것처럼 속이기 때문에 옳지 않음.

통상 2차문헌 표절인지 아닌지의 확인은 비교되는 두 연구자가 일부분이든 상당부분이든 동일한 1차문헌을 말바꿔쓰기나 요약을 할 때 표현하는 용어나 글의 순서가 동일하기가 쉽지 않다는 점을 활용함. 즉, 어떤 연구자가 A가 쓴 글의 내용 중에 1차문헌을 활용하였다는 출처표시가 있는데, 동일하거나 거의 유사한 내용이 다른 저자 B의 글에 있고, 또 B의 것이 A의 것보다 먼저 출판 및 발표되어 있다면, A는 B의 것을 인지하고 활용할 가능성이 매우 높기 때문에, 재인용을 표시를 하지 않고 1차문헌을 직접 본 것처럼 하는 것은 2차문헌 표절에 해당될 가능성이 매우 높음.* * *

연구자는 자신의 연구 목적을 달성하기 위해 관련된 1차문헌을 직접 분석(해석) 및 요약하는 것 이외에도, 2차문헌을 통해 필요한 자료와 정보를 얻거나 필요할 경우 2차문헌에 기술된 1차문헌에 관한 내용을 활용할 수도 있음. 어떤 경우든 연구자는 자신의 연구를 위해 활용된 타인의 저작물에 대해 반드시 출처를 표시해야 함. 특히 2차문헌을 통해 1차문헌에 대한 출처와 정보를 알게 되고, 1차문헌의 관련 내용을 활용하게 될 경우, 1차문헌 및 2차문헌에 대한 출처표시는 필수적임. 그러나 종종 연구자들은 2차문헌에 소개된 1차문헌의 내용을 활용할 때 2차문헌에 대한 재인용 표시를 하지 않고 1차문헌에 대한 출처를 표시해도 문제가 되지 않는 것으로 생각하는 경우가 있는데, 이는 잘못임. 이는 1차문헌에 대한 내용과 출처를 소개해 준 2차문헌의 저작자의 노력과 업적을 인정하지 않는 것이기 때문임.

자신의 저작물에 인용된 것에 대해 출처를 명확히 밝히는 것은 표절을 피하기 위한 가장 기본적인 것임. 표절에 해당되는 대부분의 경우가 출처를 정확하게 밝혀주지 않아서 발생함. 따라서 자신의 저작물에서 어떤 표현이나 아이디어가 누구의 어디에서 빌려온 것임을 인정하고, 독자들에게 그 출처를 찾는데 필요한 정보를 정확하게 제시해 주면 대부분 표절 의혹으로부터 벗어날 수 있음.

문장표현과 인용부호의 중요성, 그리고 재인용처리의 중요성, 특히 타인의 번역문(2차 문헌)을 활용할 때의 주의점에 대해서 ‘주간동아’ 2000년 2월 24일자(222호) ‘[추적] 법학교재 표절사건 : “내용보다 표현방식에 주목”’ 에는 다음과 같이 언급하는 대목이 나온다.

그러나 저작권 전문가들이 문제삼는 표절의 기준은 내용이 아니라 오히려 표현방식이다. 저작권법을 전공한 성균관대 오승종교수(법학)는 “남의 표현방식을 빌려와 사용하면서 인용 출처를 밝히지 않고 자기 글인 양 사용했을 때는 표절이라고 할 수밖에 없다”고 말했다. 그렇다면 번역물에 근거한 논문이나 교과서 역시 표절의 대상에서 자유로울 수 없다. 외국 학자의 저작물을 번역하는 데는 역자의 고유한 견해가 담긴 번역 방식을 택할 수밖에 없기 때문이다. 특히 헌법해석이나 법철학 등의 법률 문제를 다루는 학문에 있어서 이러한 엄격성이 더욱 강조된다. 예를 들어 보자.

헌법상의 보호법익들이 서로 충돌할 때 독일 헌법학자 헤세가 주장한 해석 방식, 즉 ‘das Prinzip der praktischen Konkordanz’를 국내 헌법학자들은 ‘규범조화적 해석의 원칙’(연세대 허영), ‘실제적 조화의 원칙’(고려대 계희열), ‘실천적 조화의 원칙’(전북대 국순욱) 등으로 서로 다르게 번역한다. 대부분의 헌법학자들도 이들 원로학자의 번역 방식을 따른다. 그러나 각각의 번역 방식에는 서로 다른 내용과 의미를 담고 있는 만큼 설령 독일어 원본 텍스트를 보고 인용했다고 주장하더라도 최초 번역자에 대한 인용 근거를 밝히는 것이 원칙이라는 것이다.

출처표시를 한다고 해서 표절이 아닌 것이 아니라, 인용부호를 빼서 타인의 문장을 마치 자신이 창작한 문장인 것처럼 사칭(passing off)을 하거나, ‘2차 문헌 표절’처럼 출처표시 자체는 되어있으나 그 출처가 조작(forge)된 형태의 표절도 나타나고 있으므로 표절 여부에 대해서는 항상 철저한 조사가 필요하다.

▶ “'표절로 지적된 부위가 논문의 핵심적인 부분이 아니거나 일반지식에 해당하는 사항으로, 분량상으로도 미미하다면 표절이 아니라고 볼 수 있다” ?

논문에서 표절 부위가 적발되면 표절자는 흔히 ‘논문의 핵심은 독창적이다’, ‘논문의 학술성이 훼손된건 아니다’라는 식의 골대옮기기(쟁점전환) 변명을 하며 표절이 아님을 변명하곤 한다. 이런 변명은 논문 핵심을 베껴야만, 논문 전체를 베껴야만 표절이라는 잘못된 인식을 유도할 수 있다.

표절 부위가 설사 서론부에 국한된다고 하더라도, 그리고 표절 분량이 그저 1-2문장 수준이었다고 하더라도 해당 논문이 표절 논문이라는 판정, 또 무엇보다도 논문 작성 과정에서 부정행위를 저질렀다는 판정이 달라질 수는 없다.

만약 논문 핵심이나 논문 전체의 동일성 여부로 표절을 판정하겠다면, 논문 작성을 교육하는 과정에서 출처표시 및 인용부호 문제와 관련한 기법 등을 중심으로 표절 예방 교육을 해야할 이유가 전혀 없다. 표절 여부에 있어 출처표시 및 인용부호 문제가 중요치 않다면 그저 논문 핵심을 베끼지 않는 기법, 논문 전체를 베끼지 않는 기법을 가르치는 것으로 표절 예방 교육은 충분할 것이다.

교육과학기술부 연구윤리 교재인 ‘좋은연구 실천하기 - 연구윤리 사례집’(2011) 18-20쪽에서는 표절로 지적된 부위가 논문의 핵심적인 부분이 아니라고 하거나, 표절로 지적된 부위가 관련 분야의 일반 지식에 해당하는 사항이라고 해명하거나, 분량상으로 미미하다는 변명을 하더라도 적절한 항변이 될 수 없다는 것을 다음 다섯가지 사례 설명를 통해 지적하고 있다.

자신의 이름을 걸고 발표하는 논문에서는 반드시 자기 자신이 새로운 문장을 직접 작성해야 한다. 이것은 논문 작성의 기본 원칙인 동시에 연구 분야를 막론하고 학술활동을 하는 사람들 사이에서 반드시 지켜야 하는 약속이다. 이와 같은 약속을 지키지 않고, 다른 사람의 문장을 적절한 방식으로 인용하지 않은 채 옮겨 쓰는 것은 지적인 절도 행위로 간주된다. 따라서 결론을 미리 말하자면 다른 사람의 문장을 적절한 출처 표기 없이 사용 하는 경우에는 표절 내용이 논문에서 차지하는 중요도에 관계없이 표절 판정을 받는 것으로 나타났다.

사례 ①에서 저자는 그대로 베껴온 문장의 분량이 그리 많지 않고 본문 내용에 표절의 대상이 된 선행 논문을 인용하고 있다고 주장하고 있다. 그러나 선행 논문의 연구 결과를 소개하고 이를 해당 논문의 결과와 비교하는 부분에서 이를 인용한 것일 뿐, 문장을 그대로 따온 부분에서는 선행 논문에 대한 아무런 언급이 없었다. 따라서 독자들은 이 부분을 본 논문의 저자가 작성한 문장이라 생각할 수밖에 없다.이는 타인의 문장을 자신의 것인 것처럼 사용한 것으로 표절에 해당된다.

이러한 사례는 영어가 모국어가 아닌 외국인의 처지에서 익숙하지 않은 영어 논문을 써야 할 때 많이 나타난다. 비슷한 연구를 진행한 선행 논문에서 자기가 사용하고 싶은 멋진 표현을 발견했을 때 이를 그대로 복사하여 쓰고 싶은 유혹을 느끼는 것이다. 스스로 별도의 연구를 수행하여 새로운 결과를 얻었고 이를 발표하는 것이 논문의 주안점이기 때문에, 일반적인 사항을 서술하는 부분에서는 다른 사람의 문장을 그대로 쓰는 것은 별 문제가 되지 않을 것이라고 생각할 수도 있다. 그러나 어떤 경우라도 적절한 방식으로 직접 인용을 하지 않는 한 다른 사람의 문장을 그대로 가져오는 것은 절대로 허용되지 않는다는 사실을 기억해둘 필요가 있다.

직접인용은 반드시 인용하는 글의 표현을 있는 그대로 옮겨야 한다. 인용문의 길이가 짧으면 문장 안에서 인용 부분을 따옴표 안에 넣는 방식으로 기술한다. 인용문의 길이가 길면 인용문만을 별도의 문단으로 나누고 양쪽으로 들여쓰기 하여 인용하고 있는 부분이 분명히 드러나도록 밝힌다. 직접인용을 하는 경우가 아니라면 다른 사람의 표현을 그대로 옮겨 쓸 수 없다. 원전의 출처를 밝히고 그 내용을 설명하되, 자신의 표현으로 고쳐 써야 적절한 간접인용의 형식이 된다. 간접인용의 형식을 취하면서 다른 논문의 표현을 그대로 가져오는 것은 출처 표기 여부에 관계없이 표절이 될 수 있다.

사례 ②와 ③은 다른 주제에 대한 연구 논문에서 방법론만을 취하여 새로운 연구를 수행하였고 그 결과를 발표한 논문이다. 이 사례에서는 두 가지 점을 지적할 수 있다. 첫째, 방법론을 제시한 원 논문을 인용하지 않았다. 선행 논문의 방법을 따라했다면 연구 주제가 다른 분야의 논문이라 해도 그 논문의 방법을 사용했다는 사실을 밝혀야 한다. 둘째, 앞의 논문에서 문장을 그대로 차용했다. 두 논문은 같은 방법론을 사용하고 있으므로 연구 진행과정이나 방법, 결과를 서술하는 방식이 유사할 수 있다. 그러나 연구진실성 조사 과정에서 자신이 새롭게 그 과정을 생각해서 기술하는 대신 이처럼 다른 사람의 논문 문장을 가져와서 바뀐 부분의 이름이나 숫자 등만을 치환하는 것 또한 표절판정을 받은 사례가 있었다. 이를 통해 반드시 문장이 100% 일치해야만 표절로 인정되는 것은 아니라는 사실을 알 수 있다.

사례 ④는 연구의 배경을 설명하는 부분에서 다른 논문의 문장을 일부 그대로 차용한 경우다. 이는 우리나라에서 진실성 조사위원회에 회부되었던 사례는 아니지만 이 지점에서 논의할 필요가 있어 덧붙여 보았다. 이 경우는 표절 혐의를 받는 부분이 발표하는 연구 성과와 직접 관련이 없고, 일반적인 사항에 대한 기술에 지나지 않으며, 차용한 분량이 전체 논문에 비해 미미하다는 항변을 할 수도 있다. 일반적인 사항에 대해서는 출처를 밝히지 않고 사용할 수 있다는 인용의 원칙을 적용하면 문제가 되지 않는다는 것이다. 그러나 이는 해당 분야에서 상식적으로 통용되는 내용을 서술할 때마다 출처를 밝힐 필요가 없다는 뜻이다. 이 내용을 어떤 저자가 특정한 방식으로 설명했고 이를 다른 사람이 그대로 차용하는 경우라면 설명한 글에 대한 출처를 밝혀야 한다. 차용한 문장 표현이 다른 저자의 것이라면 어떤 경우든지 표절의 혐의를 피하기 어렵다는 사실을 알아두자. 이는 다음의 사례를 통해 실감할 수 있다.

사례 ⑤는 상당히 긴 총설 논문에서 한 문단을 출처표기 없이 다른 연구자의 논문에서 그대로 옮겨온 경우다. 몇 해 전 우리나라의 연구자가 저명한 국제 학술지에 총설 논문을 발표하면서 이와 같은 실수를 한 적이 있었다. 이때에는 출처를 표기하지 못한 부분이 여러 군데 있었음에도 불구하고 표절 혐의가 불거진 이후에 빠뜨린 출처를 보강하고 수정하여 정정문을 발표하는 것으로 마무리할 수 있었다. 그러나 최근 외국에서 전체 총설논문 가운데 단 하나의 단락이 출처를 빠뜨린 채 다른 논문의 문장을 그대로 차용한 사건이 발생했다. 저자는 건강상의 이유 등 당시의 여러 가지 정황을 들어가며 실수로 출처를 빠뜨렸다고 해명하면서, 원저자에게 사과하고 출처를 정확하게 밝히고 내용을 수정하겠다는 의사를 밝혔다. 그러나 이 사건에서 논문 저자는 문제가 된 부분을 표절했다는 혐의를 벗을 수는 없었고 결국 논문 전체를 철회해야 했다.

이상의 사례를 통해 다른 사람의 논문에서 아주 작은 분량이라도 적절한 인용의 형식을 취하지 않고 문장을 차용하는 것은 어떤 경우라도 표절 혐의를 벗기 어렵다는 사실을 알 수 있다. 지금까지 살펴본 다섯 사례 모두 선행 논문을 적절하게 인용하고 자신의 연구 과정과 결과를 자신의 언어로 기술하였다면 새로운 연구 성과로 당당하게 인정받을 수 있는 논문이었다. 새로운 연구 성과로 인정받을만한 연구를 하고도, 이와 같이 논문을 직접 새로 작성하는 대신 다른 사람이 고민해서 발표한 논문의 문장을 차용함으로써 표절 논문이라는 굴레를 쓰게 된다면 정말 안타까운 일이 아닐 수 없다.

▶ “'표절 판정을 내리려면 고의성 여부를 반드시 증명해야 한다” ?

고의적 표절이 비의도적 표절보다 문제가 크기는 하지만, 학계에서는 표절 판정에 있어 굳이 고의성 여부까지는 따질 필요도 없다고 판단하고 있다. 형사범죄 증명과는 달리 표절은 단지 베껴졌다는 객관적 사실(인용부호 없음과 출처표시 없음)만으로 표절 판정이 가능하다. 표절의 이러한 개념에 대해서는 ‘연구윤리의 이해와 실천’(2011) 102쪽에서 다음과 같이 설명하고 있다.

표절은 처음부터 타인의 것을 몰래 가져다가 자신의 것이라고 의도적으로 속이는 경우든, 속이려는 의도는 없었지만 적절한 인용법을 몰라서 또는 자신의 것과 타인의 것을 혼동하여 결과적으로 타인의 것이 자신의 것으로 된 경우든 모두 해당된다.

‘연구윤리의 이해와 실천’(2011) 88쪽에서는 표절 판정에 있어 ‘고의성’과 관련한 부분을 다음과 같이 설명하고 있다. 즉, 우연하게 단어 연쇄가 겹치더라도 표절이 될 수 있다는 것이다.

일반적으로 표절의 전형은 처음부터 의도적으로 타인의 것을 몰래 가져다가 자신의 것으로 속이기 위해 활용한 정보의 출처표시를 하지 않는 것이다. 그러나 속이려는 의도가 없이 적절한 인용 방법을 모르거나 타인에게 속한 정보를 자신의 것과 혼동하여 제대로 표기를 하지 않은 경우도 표절에 해당된다. 이를 ‘우연한 표절(accidental plagiarism)’(C. Lipson, 2008: 62)이라 부르는데, 이는 연구를 할 때 자신이 정리한 자료 속에 다른 사람의 아이디어나 글을 자신의 것과 명확하게 구분하지않아 생겨나는 착각에 기인한다. 따라서 연구자는 평소 연구를 할 때 자신에게 속한 자료와 타인의 자료가 혼동되지 않도록 잘 정리해서 비의도적인 표절 또는 우연적인 표절을 예방해야 한다.

정상기가 ‘과학기술법연구 제16집제 1호’(2010)에 투고한 논문인 '표절규제를 위한 입법적 제안' 149쪽을 살펴보면 미국 학계의 경우도 표절에 있어 고의성 여부는 따지지 않고 있음을 알 수 있다.

객관설은 표절에 대한 고의ㆍ과실여부와 관계없이 적절한 출처표시 없이 베꼈다는 객관적 사실만으로 표절을 인정한다. 미국 대다수의 대학이 객관설의 입장을 취하고 있으며(Stuart P. Green, op. cit., p. 181, fn. 52.), 미국연방항소법원(1st Circuit)은 Newman 사건(1952년, 이미 다른 사람이 번역ㆍ출판한 코로아티아의 시 한편을, 1983년 독일어로 번역하여 13쪽의 논문으로 발표한 Newman이라는 교수에 대하여, 출간된 13쪽 가운데 7쪽이 표절이며 또 적절한 출처표시가 없었음을 이유로 대학당국이 징계를 한 사건.)에서, 인용한 부분 모두에 대하여 출처를 표시한 것은 아니지만 그 중 3곳에 출처를 표시하였다는 점에서 속이고자 하는 의도는 없었던 것이라는 주장에 대하여, 속이고자 하는 의도가 없더라도 과실 또는 부주의에 의한 표절이 가능하며, 표절여부를 판단함에 있어서 반드시 표절에 관한 의도가 있어야만 하는 것은 아니라고 판시한 바 있다.(Newman v. Burgin, 930 F.2d 955(1st Cir. 1991), at 962.)

영미권의 권위있는 논문작성법 교재인 '영어논문 바로쓰기(A Manual for Writers of research papers, theses, and dissertations)‘(2011)의 123쪽에서는 수용자가 논문을 읽었을 때 직관적으로 논문의 어떤 부분이 논문 작성자의 생각인지 타인의 생각인지 구분하지 못한다면 표절로 보이게 되므로 유의를 하라면서 다음과 같이 얘기하고 있다.

의도적으로 독자를 속이려 한 것이 아니라고 변명하는 학생도 많다. 그러나 문제는 독자가 읽는 것은 논문의 구절구절이지 연구자의 마음이 아니라는 것이다. 따라서 표절은 연구자의 의도 문제가 아니라 독자의 수용 문제라고 생각하라. 독자에게 표절이라는 인상을 줄만한 것은 모두 피하라. 자신의 이름으로 논문을 제출한다는 것은 분명하고 구체적으로 인용했다고 밝히지 않은 나머지 부분은 모두 자신이 썼다고 암암리에 맹세하는 것이다. 이렇게 생각하면 좋다. 자신의 논문에 인용한 자료의 저자가 자신의 글을 읽는다고 생각해보자. 바꿔쓰기와 요약, 심지어 요지나 방법론에 이르기까지 그 연구자가 자신의 생각이라 여길만한 것이 있는가? 그렇다면 그 출처를 밝히고, 연구자의 표현을 그대로 옮긴 부분은 인용부호로 묶거나 블록 인용문을 사용하라.

표절 판정에 있어 고의성 여부 입증까지 딱히 요구하지 않는 것은 학계가 연구부정행위의 입증에 있어 영미법의 형사소송에서 입증의 기준인 ‘합리적 의심의 여지가 없는 증거 원칙’이 아니라 민사소송에서 입증의 기준인 ‘증거 우위 원칙’을 준용하는 것과도 관계있다. 교육과학기술부의 ‘연구윤리 확보를 위한 지침 해설서’(2007) 67쪽에서는 다음과 같이 학계의 연구부정행위 입증에 있어 ‘증거 우위 원칙’을 설명하고 있다.

○ “증거 우위(preponderance of evidence)의 원칙”이란 양자의 증거를 비교하여 더욱 신빙성을 가지는 증거가 검증과정에서 유리한 위치를 점하는 원칙으로,

- 조사기관의 의혹 제기에 대해 연구자가 제대로 반증을 제시하지 않거나 못할 경우, 연구자가 주장하는 연구 진실성에 대한 확신이 뒷받침되지 않기 때문에 조사기관의 의혹 제기가 한층 신뢰성을 얻게 되고 피조사자 에게 불리하게 작용하게 된다.

○ 증거우위의 원칙은 영미법 이론이어서 본 지침에 직접적으로 규정하지 않았으나, 훨씬 엄격한 입증기준을 요하는 사법 검증 보다 느슨한 형태의 검증에 일반적으로 널리 적용되기 때문에 과학기술계의 자율검증에도 준용될 수 있다.

‘연구윤리 확보를 위한 지침 해설서’(2007) 68쪽에서는 ‘증거 우위의 원칙’과 관련 다음과 같은 보충설명을 하고 있다.(지침이 계속 개정되면서 ‘연구윤리 확보를 위한 지침 해설서’도 추후 2015년 개정판이 나왔다. 개정판에서는 ‘증거 우위의 원칙’과 관련 설명이 상대적으로 축소되어 있다.)

< 입증기준과 입증책임에 대한 보충설명 >

영미법상 입증기준은 3가지가 있다.

①합리적인 의심의 여지가 없음 (beyond a reasonable doubt)

②명백하고 확신할 만한 증거 (clear and convincing evidence)

③증거의 우위 (preponderance of evidence)

이 중 가장 엄격한 입증기준은 ①로서 피의자의 신체?재산에 커다란 영향을 끼치는 형사재판에 주로 적용되며, 증거에 대한 고도의 확신(80~90% 이상)을 필요로 한다.

- 반면 ③은 가장 약한 기준으로서 양자의 증거를 비교하여 1%라도 더 확신할 수 있는 증거가 우위를 갖게 되며, 형사소송에 비해 개인의 자유와 권리 침해가 덜한 민사소송 또는 정부 및 유사기관 위원회 등에서 주로 활용되는 입증기준이다.

따라서 ‘증거우위 원칙’은 증거에 대한 고도의 확신을 필요로 하지 않으므로 조사기관의 입증책임이 가장 완화된 형태이며 따라서 상대적으로 피조사자에게 불리한 입증기준이다.

- 만약 연구자가 조사기관의 의혹 제기에 대해 제대로 반대 증거를 제시하지 않거나 못할 경우에는 연구자에게 불리하게 되며,

* 제시하지 않거나 못하는 행위 자체가 무언가 의혹이 있다는 것으로 간주되어 조사기관의 의혹제기가 한층 신뢰성을 얻게 됨

- 증거를 훼손할 경우에는 오히려 모든 입증책임이 연구자에게 돌아가게 되는데, 본 지침 역시 이러한 방식을 적용하고 있다.

따라서 입증책임이 조사기관에 있다고 하여 연구자가 부정행위 무혐의에 대한 입증을 태만히 할 수 있는 것은 아니며, 입증책임 소재와는 별도로 증거 우위의 원칙이라는 입증기준을 채택하는 한, 연구자 역시 1%의 우위를 확보하기 위하여 최선을 다해야하는 것이다.

이러한 원칙은 한국 학계만이 채택하고 있는 원칙이 아니라 보편적이고 세계적인 것이며, 미국연방정부의 연구윤리 검증기관인 연구윤리국(Office of Research Integrity)도 역시 같은 원칙을 채택하고 있음을 ‘연구윤리의 이해와 실천’은 다음과 같이 설명하고 있다.

미국 ORI는 연구부정행위의 입증 기준은‘증거의 우위’임을 분명히 밝히고 있다. 이는 비록 사실관계에 대한 입증 책임은 조사위원회에 있지만 입증의 기준에 있어서는 연구부정행위를 했으리라는‘합리적으로 의심의 여지가 없는 증거’를 내세우거나, 심지어‘분명하고 확신할만한 증거’조차도 내세울 필요가 없다는 것을 의미한다. 따라서 형사 사건과 비교할 때 조사위원회의 입증 책임은 훨씬 완화된 것이고 상대적으로 피조사자에게는 불리한 기준이다.

정리하면 연구부정행위의 입증 책임은 형사 사건처럼 조사위원회에 있으나 입증의 기준은 민사 소송의 기준을 택하고 있다. 이는 연구부정행위에 대한 조사가 형사적 성격과 민사적 성격을 동시에 지니고 있으며, 또한 과학자 집단의 내부적 특성과 과학연구의 사회적 역할이 동시에 반영된 결과임을 의미한다.

결국 표절의 경우, 왜 똑같은 문장이 발견된 것인지 조사자가 피조사자에게 설명을 요구하였을 시 피조사자가 그것은 절대적으로 우연이거나 단지 상용경구일 뿐이라는 증명을 해줘야 하고, 그렇지 못할 경우에는 표절 판정을 피할 길이 없다.

▶ “수십년, 또는 십수년 전의 논문의 표절 문제를 지적하는 것은 적절하지 않다” ?

한국연구재단이 발간한 연구윤리 교재인 '연구부정행위 검증 및 처리 관련 연구윤리 실무 매뉴얼'(2014) 35쪽에서는 다음과 같이 학계에서 진실을 밝히는 검증에 있어 어떤 시효를 두는 일은 원칙적으로 있을 수 없다고 밝히고 있다.

연구윤리 확보를 위한 지침(교육과학기술부 훈령)은 2011년 개정을 통해 시효에 관한 규정이 삭제됨으로써 검증시효는 없음

과거 훈령에서는 “제보의 접수일로부터 만 5년 이전의 부정행위에 대해서는 … 처리하지 않음을 원칙”으로 하였는데 새로운 훈령에서는 이러한 시효 규정이 삭제되었으므로 과거 모든 연구에서의 부정행위가 검증 대상이 됨

※ 2013년 8월 제정된 미래창조과학부 부령에서도 시효에 대한 언급이 없음

검증시효 5년 조항이 삭제되어 연구윤리업무를 담당하는 현장에서는 많은 애로가 예상되지만 연구윤리에는 시효가 있을 수 없다는 의견이 지배적임. 다만 예전에 발생한 부정행위에 대한 조사와 처벌은 당시의 기준으로 판단하면 크게 무리가 없음

한편, '연구부정행위 검증 및 처리 관련 연구윤리 실무 매뉴얼'(2014) 35쪽에서는 정부가 지원한 연구에 기반한 학술논문이 아닌 학교 자체의 학위논문의 경우에는, 검증시효가 통상 5년전까지인 학교의 규정에 따라야한다고 언급하고 있다.

하지만, 1) 관련 언급은 제 3기관(이를테면 법원과 검찰 등)이 연구부정행위를 검증해야하는 경우가 아니라 해당 학위논문을 발행한 학교에서 자체적으로 표절을 검증하고 판정할 때에 국한해 한국연구재단이 학교 검증기관에 제안하고 있는 내용일 뿐이며, 2) 또한 검증시효를 폐지한 ‘연구윤리 확보를 위한 지침’의 정신에 따라 서울대, 연세대, 고려대를 비롯한 상당수 대학교들이 학위논문에 대해서도 검증시효를 폐지했거나 폐지하고 있는 추세다.

'연구부정행위 검증 및 처리 관련 연구윤리 실무 매뉴얼'(2014) 36쪽에서는 징계시효(공소시효)와 검증시효를 구분하면서, 진실을 밝히는 검증은 시효에 의해 제한될 수 없다는 당위를 제시하고 있기도 하다.

징계시효에 관한 이러한 법률적 쟁점에도 불구하고 중요한 점은 ‘검증시효’란 ‘징계 시효’와 별개 개념으로서 징계를 할 수 없다 하더라도 ‘진실성 검증’은 반드시 하여야 한다는 점임

◆ 이는 연구진실성 검증의 목적이 대상자를 징계하는데 있는 것이 아니라, 해당 연구의 진실성을 가리는 것이며 이러한 목적은 시간에 따라 변하지 않기 때문임

따라서 국가연구개발사업으로 수행된 연구의 진실성은 기간과 관계없이 모두 검증하여야 하고, 학위논문 또는 대학 자체 연구의 진실성은 대학 자체 규정에 따라 시효를 적용하여야 하며 ‘검증’과 ‘징계’는 별도로 진행되어야 함

오해가 없어야 하는 것이 과거에 우리 학계가 논문 표절에 대한 ‘단속’을 ‘징계’를 잘 하지 않았던 것과, 논문 표절에 대한 학계의 ‘기준’과 ‘원칙’이 없는 것은 전혀 다른 문제라는 것이다. 경찰이 그간에 특정 도로에서는 굳이 딱지를 끊지 않았다고 해서 해당 도로에서는 옛날부터 과속운전 개념과 중앙선침범 개념이 없었다고 주장하는 것은 넌센스인 것과 같은 이치다.

학계에서 논문 표절에 대한 ‘기준’과 ‘원칙’은 사실 오래전부터 정립되어 있었다. 국내에서는 분명 1950년도부터 지속적으로 논문 표절 문제가 언론을 통해 시비되고 공론화되어 왔었다.(1. ‘미디어워치’, 2014년 12월 29일자, 1964년 이후 논문 표절의 역사가 한눈에) (2. ‘미디어워치’, 2014년 7월 15일자, [단독] 1956년 발간 논문작성법 문헌 발견)

논문 표절과 관련해 ‘기준’과 ‘원칙’은 예나 지금이나 변함이 없으며 학계에서 표절 검증과 판정에 시효가 실제로 존재하지 않는다는 실례는 다음을 더 들 수도 있다.

먼저 2011년도에 한양대는 임청 김포대 총장의 1978년도 석사논문을 검증해 표절 판정을 내린 적이 있다. (‘뉴시스’, 2011년 6월 21일, 김포대학 총장 석사학위 논문 '취소')

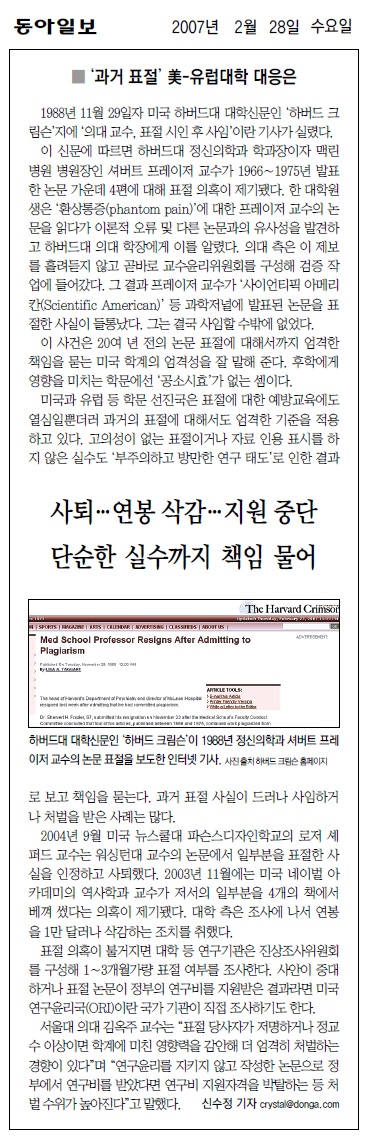

그리고 1988년도에 미국 하바드대학교는 1960년대, 1970년대에 셔버트 프레이저 교수가 발표했던 논문의 표절 여부를 문제삼아서 검증작업에 들어갔다. 서버트 프레이저 교수는 결국 사임을 해야 했다. (‘동아일보’, 2007년 2월 28일, 표절한국' 이젠 바로잡자] <7>학계 ‘과거 청산’은 어떻게…).

2013년도에 독일 뒤셀도르프대는 당시 독일 교육부장관인 아네테 샤반의 1980년도 박사논문의 표절 여부를 검증하고 10% 정도의 표절이 있음을 확정해 학위를 박탈했다. (‘시사인’, 2013년 2월 27일자[284호], 표절 사냥꾼 출동 독일 정계 비상)

학계 ‘과거 청산’ 문제와 관련하여서 관용론과 원칙론이 대립하고 있지만, 한 사회의 학계에 대한 신뢰는 결국 진실성을 바탕으로 둘 수 밖에 없으므로 원칙대로 가야한다는 여론이 우세한 상황이다.(1. ‘국민일보’, 2007년 2월 8일자, '교수사회 ‘과거 표절’ 어떻게?…“관용” vs “원칙”), (2. ‘국민일보’, 2007년 2월 8일자, [학문윤리 정립, 시대적 과제다] 다양한 대안들)

▶ “'‘말바꿔쓰기’나 ‘요약하기’를 했고 출처표시를 했으므로 표절이 아니다” ?

논문에서 간접인용을 할 때 말바꿔쓰기와 출처표시는 타인의 생각을 자신의 논문에서 언급하는데 있어서 가장 확실한 면책사항이 될 수 있지만, 이 경우 적절한 ‘말바꿔쓰기(paraphrasing)’, 또는 ‘요약하기(summarising)'를 하지 않는다면, 차라리 직접인용을 하느니만 못할 수도 있다.

논문은 원칙적으로 자신의 표현과 문장으로 작성하는 것이 원칙이다, 인용부호(“”)가 없는 논문에서의 문장은 모두 논문 저자 자신의 문장으로 간주된다. ‘말바꿔쓰기(paraphrasing)’, 또는 ‘요약하기(summarising)'란 타인의 생각을 내 표현과 내 문장으로 소화하는 훈련이며 이는 곧 타인의 생각을 더 깊이 이해하는 과정이기도 하다. 타인의 이론을 완벽하게 이해하게 된다면, 특별한 노력없이도 자신의 표현으로 해당 이론을 서술하는 것이 가능하다.

말바꿔쓰기의 원칙에 대해서 표절 문제와 관련 최고 권위자 중 한 사람인 미국 시카고대학 정치학과 교수인 찰스 립슨(Charles Lipson)은 ‘정직한 글쓰기’(Doing Honest Work in College)‘(2008)의 77쪽에서 다음과 같이 설명하고 있다.

일단 책을 덮고 자신이 전달하고 싶은 요점이 무엇인지 생각하라. 그런 다음 자신만의 표현 방식으로 요점을 적은 다음 원문과 비교해 보라. 그래서 자신의 문장에 원문과 똑같은 단어들이 여러 개 들어 있거나 단순히 비슷한 단어들로 바꾸어 놓았다면 자신의 문장으로 다시 써야 한다. 자신의 문장으로 풀어쓸 때 원문의 개성이 분명하게 드러나는 언어나 리듬을 피하는 것이 좋다. 그러나 원문이 뇌리에 깊이 박혀 있거나 그 이상 적당한 표현을 찾지 못한다면 풀어쓰기가 쉽지 않을 것이다. 그래도 전혀 불가능한 것은 아니므로 노력이 필요하다. 자신이 쓴 문장이나 단락은 자신이 인용한 어떤 누구의 글과도 눈으로 볼 때나 귀로 들을 때 다른 느낌이 들어야 한다.

웨인 부스(Wayne C. Booth) 등이 쓴 영미권의 권위있는 논문작성법 교재인 '영어논문 바로쓰기(A Manual for Writers of research papers, theses, and dissertations)‘(2011)의 121쪽, 122쪽에서 더 구체적으로 다음과 같이 바꿔쓰기의 원칙을 설명하고 있다.

자신의 어휘로 참고자료보다 더욱 명확하고 선명하게 표현했다면 적절하게 바꿔쓰기를 했다고 할 수 있다. 그러나 독자가 논문을 읽으면서 당신의 단어와 어구를 원문의 표현과 하나하나 대비할 수 있다면 공정한 바꿔쓰기의 선을 넘어 표절처럼 보일 수 있다. 예를 들어 다음 단락은 우리가 앞서 말한 내용을 표절했다 할 수 있다.

부스와 콜럼, 윌리엄스에 따르면 적절한 바꿔쓰기란 참고자료를 더욱 명확하고 선명하게 표현하기 위해 자신의 어휘를 사용하는 것이다. 그러나 원문과 흡사하게 바꿔쓰기를 해서 어떤 단어와 어구를 바꿔썼는지가 한 눈에 보인다면 독자는 표절이라고 생각할 수 있다.

다음 바꿔쓰기는 표절에 근접하다.

적절한 바꿔쓰기는 자료를 자신만의 표현으로 다시 써서 더욱 명확하고 선명하게 다듬는 것이다. 그러나 바꿔쓰기 한 원문과 너무 흡사해서 바꿔쓰기 한 문장의 단어와 어구를 독자가 원문의 표현 하나하나에 대응시킬 수 있다면 표절이라 보일 수 있다.(부스, 콜럼, 윌리엄스, 2007).

다음 바꿔쓰기는 표절이 아니다.

부스와 콜럼, 윌리엄스에 따르면(2007), 바꿔쓰기란 다른 사람의 생각을 더욱 명료하게 표현하기 위해 자신의 언어를 사용하는 것이다. 그러나 바꿔쓰기와 원문의 하나하나가 비슷하다면 표절이 된다.

표절의혹을 피하려면 바꿔쓰기 하는 동안에 원문을 보지 말라. 바꿔쓰기 할 단락을 읽은 후 고개를 돌리고 잠시 그 단락에 대해 생각한다. 원문은 치워둔 채 자신만의 표현으로 그 단락을 바꿔쓰기 한다. 그리고 자신이 쓴 문장의 어휘를 손으로 하나씩 짚으면 원문의 순서를 따라 같은 생각을 표현한 곳이 있는지 찾아본다. 자신이 읽었을 때 그런 부분이 눈에 띈다면 독자도 충분히 찾아낼 것이다. 그러니 다시 바꿔쓰라.

▶ “어떤 단일한 논문을 통으로 베낀 논문이 아니며 여러 문헌들에서 여러 문장이 베껴졌더라도 작성과정에서 나름 ‘편집’의 수고가 있다면 표절이 아니다” ?

지금까지 논의의 연장선상에서 이러한 항변은 표절의 본질과는 상관없는 논지이다. 편집을 하는 형태의 표절인 ‘짜깁기 표절’도 분명 표절의 한 형태라는 것은 '이공계 대학원생을 위한 좋은 연구 Q&A'(2010) 65쪽에서 다음과 같이 명백히 지적하고 있다.

이른바 '짜깁기 표절'은, 대개 단락마다 다른 사람의 글을 그대로 베껴, 전체 글을 구성하는 경우를 뜻한다. 이때 어떤 한 부분이라도 적절한 인용부호와 출전표기가 없으면, 해당 부분만 표절인 것이 아니라 전체가 짜깁기 표절이 된다. 그리고 각 부분이 다 제대로 인용되었다 하더라도, 짜깁기 자체만으로 이미 바람직한 글이 될 수 없다.

‘표절문제 해결방안에 관한 연구(III) - 표절 방지 가이드라인 제안’(2009) 189쪽에서도 ‘짜깁기 식’으로 논문을 구성하는 것의 문제점에 대해서도 역시 분명히 지적하고 있다.

즉 “짜깁기 형” 논문에서 출처표시를 제대로 했다고 하더라도 부분별로 보면 출처표시를 하였기 때문에 “자기 것인 양” 한 것이 없다고 볼 수 있지만, 전체적으로 보면 자신의 독창적 부분이 없이 타인의 저술만으로 이루어졌다는 점에서 자신의 새로운 저술로 발표하는 것 자체가, 즉 기존의 저술과 다른 새로운 저술인 것처럼 보이게 한 것이 독자를 속이는 것이 된다는 점에서 표절로 볼 수 있는 것이다. 물론 “짜깁기 형” 논문에서 출처표시조차 제대로 하지 않았다면 이는 이와 같은 논리를 구성할 필요도 없이 표절이 될 것이다.

짜깁기식 표절 논문 작성은 오히려 표절을 은폐한다는 측면에서 단일 논문을 통으로 표절하는 문제보다 더 심각한 표절 문제일 수도 있다는 것이 전문가들의 지적이다. ‘표절문제 해결방안에 관한 연구(III) - 표절 방지 가이드라인 제안’(2009) 144쪽에서는 다음과 같은 지적이 나온다.

표절의 고의.과실 여부는 제재 정도에 영향을 미칠 수는 있을 것이다. 한편 제재 정도와 관련하여 “표절의 탐지가능성”(detectability)도 표절행위의 경중을 판단함에 있어서 감안하여야 한다는 견해가 있다.(포스너, 전게서, 63면; Posner, 전게서, 40면.) 탐지가능성은 표절의 의도성과 직결되는 것으로서, 고의.과실과 밀접하다고 생각된다.

▶ “인용과 표절의 개념은 뚜렷히 구분되는게 아니며 불명확하다” ?

타인이 창작한 표현과 생각을 적절한 인용규칙을 지켜서 차용을 하면 ‘인용’인 것이고, 그렇지 않으면 ‘표절’이다. ‘인용’과 ‘표절’은 완전히 상반된 개념이므로 뚜렷히 구분된다.

교육과학기술부 발간 연구윤리교재인 ‘연구윤리의 이해와 실천’(2011) 89쪽에서는 ‘한국학술단체총연합회의 연구윤리지침’(2009)을 언급하면서 다음과 같이 ‘표절’을 명확히 정의하고 있다.

의도적이든 비의도적이든 일반적 지식이 아닌 타인의 아이디어나 저작물을 적절한 출처표시 없이 자신의 것처럼 부당하게 사용하는 학문적 부정행위

교육과학기술부의 연구윤리 교재인 ‘좋은연구 실천하기 - 연구윤리 사례집’(2011) 12쪽에도 글쓰기의 원칙을 설명하면서 표절에 대해 대동소이한 언급을 하고 있다.

자신의 이름으로 발표하는 모든 글의 내용과 문장은 저자 자신의 생각과 표현이어야 한다. 다른 사람의 저작물을 빌려오는 경우에는 정당한 방식으로 인용해야 하며, 인용한 부분은 자신이 작성한 부분과 명확하게 구별할 수 있어야 한다. 제대로 인용한 경우라도 인용하는 부분은 논문에서 종속적인 위치에 국한되어야 한다. 저자 자신의 생각을 표현한 내용이 반드시 글의 중심이 되어야 한다. 이러한 글쓰기의 기본 원칙을 지키지 않은 채 다른 사람의 생각이나 표현을 옮겨온 경우를 표절이라 한다.

한국학술단체총연합회에서는 더 구체적으로 다음과 같은 표절 판단의 기준을 제시하였는데, ‘연구윤리의 이해와 실천’(2011) 101쪽에서는 이를 다음과 같이 정리하고 있다.

① 이미 발표되었거나 출판된 타인의 핵심 아이디어를 적절한 출처표시 없이 사용한 경우

② 이미 발표되었거나 출판된 타인의 저작물의 전부 또는 일부를 정확한 출처표시 없이 그대로 사용하거나 다른 형태로 바꾸어 사용한 경우

③ 연구계획서, 제안서, 강연 자료 등과 같은 타인의 미출판물에 포함된 핵심 아이디어나 문장, 표, 그림 등을 적절한 출처표시 없이 사용한 경우

‘연구윤리의 이해와 실천’(2011) 98-99쪽에서는 아무리 출처표시를 했어도 그것이 ‘부적절한’ 출처표시일 경우에도 역시 표절이 될 수 있다면서 다음의 경우도 예시하고 있다.

가. 자신이 활용한 타인의 저작물에 대해 구체적으로 출처를 표시하지 않고 책의 서문이나 논문의 처음 또는 제목 등에 포괄적/개괄적으로 출처를 표시한 경우

나. 부분적/한정적으로 출처를 표시한 경우로, 타인의 특정 저작물을 집중적으로 많이 활용하였으면서도 그 중 일부에만 출처 표시한 경우

다. 활용한 저작물의 원저자의 이름을 밝혔어도 가져온 부분에 대해서 정확한 인용부호나 출처 표시를 하지 않고 참고문헌을 명기하지 않은 경우

라. 2차적 저작물의 표절(plagiarism of secondary sources)(B.Martin, 1994: 37)로, 원본에서 직접 보지 않고 2차 저작물에서 가져왔으면서도 원본을 본 것처럼 인용하거나 2차 저작물에서 가져왔으면서도 재인용 표시를 하지 않는 경우

마. 출처를 밝히고, 적절하게 말바꿔쓰기와 인용 부호를 표시했지만, 대부분이 정당한 범위를 벗어나 인용한 경우

바. 인용부호를 사용하고 출처를 표시했지만 인용부호가 끝난 후에도 계속해서 인용을 하는 ‘인용 후 표절’의 경우

타 문헌에서 차용한 부분에 대해서는 반드시 전부 다 인용부호(“”)와 출처표시를 해야 표절을 피할 수 있음에도 일부에만 인용부호와 출처표시를 한 것을 근거로서 표절을 부인하는 경우도 있는데, 이러한 ‘부분적/한정적 출처표시로서의 표절’은 국내 연구윤리 문제 권위자 중 한 사람인 연세대학교 남형두 교수도 ‘표절문제 해결방안에 관한 연구(III) - 표절 방지 가이드라인 제안’(2009) 138-139쪽에서 분명 문제라고 거듭 지적하고 있다.

다. 부분적/한정적 출처표시 문제

인용을 하되 일부에 대해서만 출처표시를 한 것은 합리적 출처표시가 아니라는 점에 대해서는 이미 2차연구 보고서에서 언급한 바 있다. “행정법교과서 사건”에서 법원도 명시적으로 이러한 출처표시가 적절하지 않음을 판시한 바 있고, 그 이유로 든 것, 즉 한정적/부분적 출처표시로 인하여 오히려 출처표시를 하지 않은 다른 부분은 마치 저자가 직접 저술한 것으로 보일 개연성이 크다고 한 판단은 매우 타당하다.(남형두, 2차연구 보고서, 185면.) 한국행정학회의 지침도 “인용한 부분의 일부분에 대해서만 인용 표시를 한 경우”를 표절에 해당하는 경우로 예시하고 있다.(유재원 등, 전게논문, 351면. 정해룡 교수도 인용하는 글의 부분적인 인용처리는 표절에 해당한다는 견해를 피력한다. 정해룡, 전게논문, 196-198면.) 출처표시라는 외관을 갖추었지만 표절이 될 수 있는 대표적인 경우라고 할 수 있는 “부분적/한정적출처표시”는 앞으로도 학술적 저술을 하는 연구자들이 매우 유의하여야 할 점이라 할 수 있다.

한국연구재단 산하 연구윤리정보센터가 발간한 연구윤리교재인 ‘함께 나누는 연구윤리 이야기 episode I'(2012)의 27-29쪽에서는 인용과 표절의 개념 문제를 문답식으로 정리해 밝히기도 했다.

Q 한국의 대통령이 이명박이라는 사실은 일반 상식에 해당되니 인용할 필요가 없다.

답은 '그렇다'입니다. 일반적인 원칙을 따르자면, 일반상식으로 간주되는 사실은 출처를 밝힐 필요가 없습니다. 중력이나 상대성 이론에 대해 말할 때 늘 뉴턴이나 아인슈타인의 문헌을 인용하지 않아도 됩니다. 그러나 요즈음 처럼 학문 분야 사이의 융합과 통합이 대세인 상황에서 한 분야에서의 일반상식이 다른 분야에서는 전문적인 내용으로 간주될 수도 있기 때문에 논문을 작성할 때 주의해야 합니다. 글을 쓰는 사람 그리고 읽는 대상 등에 따라, 분야에 따라 조금씩 구체적인 기준은 달라질 수 있다는 것을 아는 것도 중요합니다. 어렵다구요? 한 가지 요령이 있습니다. "애매하면 출처를 밝히세요."

Q 이명박 대통령이 당선될 때의 득표율처럼 누구나 알 수 있도록 공개된 정보는 인용할 필요가 없다.

답은 '아니다'입니다. 이것은 일반상식이 아닌 특수한 정보에 해당된다고 봐야 합니다. 많은 사람이 득표율을 알고 있다고 하더라도 정확히 기억하고 있지 않거나 모르는 사람도 많습니다. 이런 경우 출처를 밝힘으로써 내가 말하는 사실에 대한 신뢰도를 높이고 동시에 필요한 경우 다른 사람이 이 사실을 확인할 수 있도록 출처를 밝혀줄 필요가 있습니다.

Q 나는 윤보선 대통령에 대해 전혀 들어본 적이 없다. 그렇다면 우리나라의 제 4대 대통령이 윤보선이었다는 내용을 논문에 쓸 때, 이 정보가 실린 자료를 인용해야 한다.

답은 '아니다'입니다. 내가 그 사실을 알지 못했다 할지라도 대부분의 사람들이 알고 있는 일반상식에 속한다면 인용할 필요가 없습니다.

Q 논문에 쓴 정보가 상식에 해당되는지에 대한 확신이 서지 않을 때에는 인용하지 않는 것이 좋다. 쓸데없이 참고문헌 목록을 길게 잡아 현학적으로 보일 필요가 없기 때문이다.

답은 '아니다'입니다. 이 사실이 상식에 속하는지가 의심스럽다면 출처를 밝히는 편이 좋습니다. 물론 쓸데없이 참고문헌 목록을 길게 잡을 필요는 없습니다. 지나치게 인용한 문헌이 많은 것은 때로 인용문헌을 비판적으로 검토하지 않았다는 사실을 반영하기도 하기 때문입니다.

Q 누군가가 썼던 표현을 그대로 사용하는 경우에는 일반상식에 대해 언급하는 경우라 해도 출처를 밝혀 인용해야 한다.

답은 '그렇다'입니다. 다른 사람의 표현을 그대로 사용할 때에는 반드시 인용해서 그 문구를 처음 사용한 사람을 밝혀 주어야 합니다. 독특한 문구를 인용하는 경우라면 간접인용을 하는 경우에도 반따옴표 등으로 그 문구를 표기해 주도록 합니다.

Q 100분 토론에 나온 토론자의 이야기나 채팅 중 친구가 한 말이 내가 지금 작성하고 있는 논문 주제에 꼭 들어맞는다. 이 사람의 아이디어를 논문의 맥락에 맞추어 내 자신의 표현으로 고쳐 쓰는 경우에도 인용해야 한다.

답은 '그렇다'입니다. 다른 사람의 아이디어나 표현에 뿌리를 둔 글을 쓰는 경우에는 인용해 줌으로써 앞선 창작자의 공을 인정해 주는 것이 글쓰기의 기본 원칙입니다. 따라서 자신의 것이나 일반상식이 아닌 경우라면 모두 인용해야 합니다. 그 말을 한 사람이 누구이든지, 어떤 대화의 맥락에서 그 아이디어가 나왔든지 그 내용을 학술적 글쓰기에 사용할 때에는 반드시 인용해야 합니다. 다른 사람의 표현을 그대로 옮기지 않고 자신의 말로 풀어서 다시 쓰는 경우에도 출처를 밝혀 주어야 합니다. 이를 간접인용이라 합니다.

Q 논문에서 모든 인용문의 출처만 분명하게 밝힌다면 인용하는 글의 분량은 문제될 것 없다.

답은 '아니다'입니다. 정당한 인용이 되기 위해서는 정확하게 출처를 밝혀야 할 뿐 아니라, 자신의 생각이 양적으로나 질적 으로 글의 중심이 되어야 합니다. 자신의 생각을 담지 못한 채 다른 사람의 글을 짜깁기해서 만들어낸 글은 모든 출처를 정확하게 밝히더라도 문제가 될 수 있습니다.

Q 글의 맨 처음에 특정 문헌에서 인용한 부분이 많다고 밝히거나, 글의 마지막 부분에 참고문헌 목록을 충실하게 적었다 해도, 본문에서 인용한 부분마다 다시 출처를 밝혀야 한다.

답은 '그렇다'입니다. 참고자료 목록에서 본문에서 인용한 자료의 목록을 모두 망라하는 경우라도, 본문 안에서 인용한 내용의 시작과 끝, 그리고 인용한 내용의 정확한 출처(쪽까지)를 알 수 있어야 합니다. 글의 서두에 특정 문헌을 많이 참고했다는 말을 쓰더라도, 본문의 해당 부분에 구체적으로 몇 쪽을 참고했는지 밝혀야 합니다.

Q 단락 맨 끝에 인용한 문헌의 출처를 밝혔다면, 같은 단락 안에서는 인용한 부분의 위치를 정확하게 표시할 필요는 없다.

답은 '아니다'입니다. 출처는 인용하는 내용과 가장 가까운 위치, 즉 인용이 끝나는 지점에 표기해야 합니다. 간접인용을 한 경우에도 글을 읽는 사람이 어디까지가 저자의 말이고 어디부터가 다른 자료에서 인용한 내용인지를 확실히 알 수 있는 형태로 기술되어야 합니다. 예를 들어 “~는 ~라고 주장한다”는 형식을 취하는 것이 좋습니다.

Q 자료를 인용할 때에는 풀어쓰거나 요약하는 것보다 그대로 인용하는 것이 항상 더 좋은 방법이다.

답은 '아니다'입니다. 원래의 자료가 간결하고 명확하며 생생한 표현을 담고 있는 경우라면 직접인용이 더 좋겠습니다. 그렇지 않은 경우라면 자기 글의 흐름에 맞게 풀어쓰거나 요약하는 것이 더 효과적일 수 있습니다. 불필요하게 직접인용이 많으면 글의 밀도가 떨어지고 흐름에 방해가 되어 글을 읽기가 오히려 부담스러워집니다.

적절하게 인용을 하지 않으면 모두 표절이 되기 때문에 ‘연구윤리의 이해와 실천’(2011) 118-119쪽에서는 적절한 인용법에 대해서 다음과 같이 설명하고 있다.

가. 타인 저작물의 일정 부분을 그대로 쓰거나(verbatim, copying), 일부 단어를 말바꿔쓰기(paraphrasing)를 하거나, 일부 내용을 요약해서 사용할 때(summarizing), 또는 타인의 아이디어를 사용할 때는 타인이 기여하는 부분에 대해 인정해야(credit) 한다.

나. 타인 저작물의 일정 부분을 그대로 쓸 때는 해당 부분은 인용 부호(“ ”)로 표시해야 한다.

다. 타인 저작물의 일정 부분을 말바꿔쓰기를 할 때에는 그 내용을 완전히 이해하여 자신의 색깔이 담긴 언어로 표현되도록 하며 출처를 밝혀야 한다.

라. 연구자 자신이 생각하지 않았던 어떤 의견, 비판점이나 역사적 사실은 직접 인용하든 말바꿔쓰기를 하든 출처를 밝혀야 한다.

마. 기술하는 사실이나 아이디어가 일반적 지식인지 아닌지가 불확실할 경우에는 출처를 밝혀야 한다.

바. 웹 상에서 가져온 자료나 정보에 대해서도 자신이나 타인의 논문이나 단행본에 있는 자료나 정보를 활용할 때처럼 반드시 출처를 밝혀야 한다.

사. 통계 자료와 같이 연구를 통해 알게 된 사실적 정보(factual information)는 출처를 밝혀야 한다. 이를테면 “한국에서 매년 심장병으로 몇 사람이 사망하는가?”라는 물음에 대해 그 해답을 말할 때 누군가의 연구 결과에 의존하게 되므로 그 출처에 대해서는 출처를 밝혀야한다.

이렇게 교육과학기술부의 권위 교재 등의 내용을 굳이 가져와 설명하긴 했으나, 기실 인용과 표절의 개념은 논문을 작성하는 이들에게는 극히 상식적인 사항으로서, 대개의 경우는 학부에서 리포트를 작성할 때부터 교수들과 조교들이 계속 주지시키는 사항임을 어떤 대학원생에게 물어봐도 쉬 확인할 수 있다.

▶ “논문 표절 여부는 관련 학교 또는 학회만이 가릴 수 있다” ?

논문 표절 판단은, 앞서 고의성 여부 증명과 관계된 ‘객관설’ 관련 설명에서도 언급한 바 있듯이 객관적인 증거(표절 문헌과 피표절 문헌)와 잣대(언어학적 배경을 둔 특정 단어연쇄 일치의 확률 정도 등)에 의해 능력과 의지만 있으면 그 누구라도 가릴 수 있다. 따라서 표절 의혹이 제기된 학위논문을 수여한 학교나 표절 의혹이 제기된 학술논문을 발행한 학회만이 연구부정행위 판단을 내릴 수 있는 것은 아니다.

연구부정행위 중에서도 ‘위조’나 ‘변조’의 경우는 황우석 교수 연구의혹 사건처럼 실험실 내부자의 제보가 아니면 문제제기가 애초 안되는 경우가 많지만, ‘표절’의 경우는 외부인도 관련 문헌 확보만 이뤄지면 언론 등 누구라도 문제제기가 가능한 것이 바로 ‘공개성’이라는 표절 사안 특유의 속성 때문이다.

한편, 국내에서는 학교와 학회의 연구진실성위원회가 연구부정행위를 오히려 은폐하는 사례가 종종 나타나고 있다. 학교와 학회의 소속원, 또는 소속원이 아니더라도 사회저명인사에게 논문표절과 같은 연구부정행위 의혹이 제기되었을 경우, 조사가 착수되더라도 조사위원들의 실명과 피조사자와 이해갈등관계(conflict of interest)에 대한 정보는 물론, 조사의 방식과 기간 등에 대한 정보를 일체 공개하지 않으며, 제보자 소명이나 조사위원 기피신청과 같은 기회도 전혀 제공하지 않는 경우가 많다. 조사 결과 발표시에도 조사에 적용된 객관적인 증거와 학문적인 기준을 구체적으로 제시하지 않고, 단지 학교나 학회의 주관적 의견 자체를 조사 결과의 유일한 근거로 삼는 경우가 다수 나타난다.

실제로 순천대의 경우는 송영무 총장의 연구부정행위에 대한 조사를 부실하게 진행한 혐의로 조사위원 7명 전원이 검찰수사까지 받게 될 상황에 처했던 사례까지 있었다(1.‘아주경제’, 2014년 6월 18일자, '논문표절' 순천대 총장자격 조사위원 7명 검찰 수사), (2. '한국일보', 2014년 3월 26일자, 순천대 제보자 신원노출 등 인권침해 심각), (3. '연합뉴스', 2014년 4월 2일자, 순천대 총장 논문표절ㆍ보조금 의혹 등 권익위 조사)

학교나 학회 등이 잘못된 연구부정행위 조사 결과를 내놓는 문제와 관련하여, 교육부는 교육부 훈령인 ‘연구윤리 확보를 위한 지침’(2014년 개정, 이 지침은 2015년도까지도 계속 개정이 되고 있지만 큰 내용에서는 2007년 제정 당시와 거의 변화가 없다.) 10조와 22조를 통해 연구기관 등이 공정하고 합리적인 조사를 할 수 없다고 판단한 경우 등에 대해 교육부가 연구부정행위에 대한 직권 조사를 할 수 있도록 명시하고 있다.

한마디로, 연구부정행위에 대한 관련 학교나 학회의 판단은 독점적 권한 같은 것이 아니며, 제도적으로도 최종 심급도 아니다.

제10조(연구부정행위 처리)

① 교육부장관, 전문기관 및 연구기관 등의 장은 연구부정행위 제보 접수창구를 마련하여야 한다.

② 교육부 및 전문기관이 연구부정행위에 대한 제보를 접수하였거나 그 발생사실을 인지하였을 경우에는 해당 기관에 내용을 이관하여 조사될 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 교육부 또는 전문기관은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우 연구부정행위 검증을 위한 조사를 할 수 있다.

1. 제보자 또는 피조사자가 제22조제3항에 따른 재조사 요청내용에 합리적인이유가 있다고 인정되는 경우

2. 연구기관 등의 판정 또는 절차에 중대한 하자가 발견되어 재조사가 필요한 경우

3. 연구기관 등이 공정하고 합리적인 조사를 할 수 없다고 판단한 경우

4. 연구기관 등의 장이 제13조제2항에 따른 조사를 요청한 경우

제22조(이의신청 등)

① 제보자 또는 피조사자는 예비조사 결과 또는 판정결과에 이의가 있는 경우 그 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 조사를 실시한 기관의 장에게 서면으로 이의신청을 할 수 있다.

② 조사를 실시한 기관의 장은 제1항에 따른 이의신청에 대하여 특별한 사유가 없으면 이의신청이 접수된 날로부터 60일 이내에 처리하여야 한다.

③ 제보자 또는 피조사자는 이의신청과는 별도로 교육부장관 또는 전문기관의 장에게 당해 건에 대하여 재조사를 요청할 수 있다.

참고로, 과거 서울대학교 조사위원회는 ‘황우석 교수 연구의혹 관련 조사 결과 보고서’(2006)에서 조사위원들의 실명과 조사범위, 조사기한, 조사방식, 면담활동, 판단준거 등 일체의 사항을 기록하고 공개였으며, 이 보고서는 국가생명윤리심의위원회의 ‘황우석 교수 연구의 윤리문제에 대한 중간보고서’(2006)에서 거의 이의없이 인용되었고, 관련하여 법원 판결에서도 다시 거의 이의없이 인용되기도 했다(서울행법 2010.7.22. 선고 2006구합40369 판결), (서울중앙지방법원 2009.10.26. 선고 2006고합463 판결), (서울고등법원 2010.12.16. 선고 2009노3100 판결), (대법원 2014.2.27. 선고 2011도48 판결).

황우석 교수 연구의혹 관련 조사는 조사주체나 조사연도에 관계없이 똑같은 조사결과가 재현(再現, replication)이 가능하도록 한 명확하고 공개적인 조사로서 관련 사실판단 시비가 적어도 생명과학 전문가들 사이에서는 추후에도 거의 없었다는 점에서 국내 연구부정행위 의혹 조사에 있어 가장 모범적인 사례로 꼽히고 있다. 하지만 현실적으로 조사 자체가 국민적 관심의 대상이고 또 의혹 대상자가 특별히 사회적 지탄이 아닌 한, 이런 수준의 투명한 연구부정행위 조사가 이뤄지는 경우는 국내에선 많지 않은 실정이다.

하바드 로스쿨 교수들의 표절 문제 관련 사례 기사 :

하버드法大 교수님들마저…

하버드大 법대교수2명 표절시비 ‘망신살’

[뉴스로 배우는 영어] 하버드 20년전 책 표절로 교수 견책

"미국에서 표절했다간 망한다"

고어소송대리인 트라이브 '표절사과'

<하버드 법대, 20년전 저서 표절의혹 교수 견책>

관련기사 :

중국의 논문표절 사냥꾼 '팡저우쯔(方舟子)'

‘6단어 연쇄’ 표절 판정 기준에 대한 소고

논문 표절과 학계의 책임 회피

논문 표절 문제가 상아탑에서 다뤄지는 실태

논문 표절을 둘러싼 분쟁과 권력의 문제

상아탑에서의 논문 표절 문제와 성희롱 문제

논문 표절이 치르는 값비싼 대가

1964년 이후 논문 표절의 역사가 한눈에

[단독] 1956년 발간 논문작성법 문헌 발견

'뉴욕타임스', 미 상원의원 논문 표절 보도

좌익 영웅 지젝, 표절 시비 휘말려

서울대는 도쿄대(東京大)를 이길 수 없다.

[인터뷰] 공직자 논문 표절 전수 검증 이모저모

ⓒ 미디어워치 & mediawatch.kr