라이언 맥카켄의 칼럼 내용은 미디어워치에게도 사실 뼈아픈 내용으로, 언론이 타성에 젖어 독자나 시청자에게 '공공 서비스'로서의 필요성만을 강조할 것이 아니라 경제적 관점을 갖고 독자나 시청자가 진정으로 원하는 것이 뭔지를 적극적으로 발굴해서 제공하라는 것이다.

미디어워치 편집부 현대사상팀은 영미권에서 공부하는 한 대학원생의 재능기부를 받아 앞으로 경제사상과 경제이론 분야로도 해외의 좋은 콘텐츠를 계속 소개해나갈 계획이다.

뉴스소비자를 혐오하면서 그들이 신문을 사서 읽기를 기대할 수 있는가

(Why Newspapers Are Going out of Business)

미국 콜로라도州 덴버 지역지인 ‘덴버 포스트(Denver Post)’가 이번 주에 뉴스룸 편집부 인력의 1/3 을 해고할 것이라고 발표했다. 현재 뉴스룸 편집부 기자 수는 100명이므로, 곧 30여 개 일자리가 사라지게 된다. 기자들과 이를 지켜보는 사람들은 재빨리 누구 탓을 해야할지 고심 중이다.

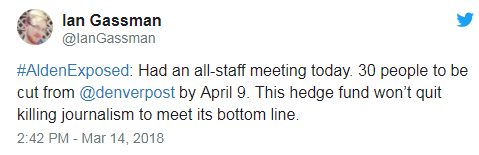

기자인 이언 가스먼(Ian Gassman)이 재빠르게 '덴버 포스트'를 소유하고 있는 헤지펀드인 '앨든 글로벌 캐피탈(Alden Global Capital)' 측에 비난의 화살을 쏘았다. 다음은 그의 트윗 내용이다.

“덴버 포스트에서 30명이 짤릴 것. 이 헤지펀드는 이윤을 위해 저널리즘을 죽여버리고 있다.”

이러한 최근의 상황 전개(인력구조조정)는 ‘덴버 포스트’가 웹사이트 유료구독화를 도입하기로 발표한 지 채 몇 주 지나지 않아서 벌어졌는데, 이는 당연히 신문사 수익성을 제고하기 위함이다.

그런데 유료구독화 도입 발표 당시, ‘덴버 포스트’의 한 칼럼니스트는 사측의 발표와 관련, ‘무임승차하는 사람들이 미디어 상품 공급과 회사 운영을 어렵게 한다’며 갑자기 독자들을 비난하고 나섰다. 이 칼럼니스트는 “공짜로 일하는 데 완전히 진절머리가 났다”면서 글을 마쳤다.

하지만, 생각해보자. 유료구독화 서비스가 기대한 바의 수익을 올렸다면 뉴스룸 편집부 인력을 감축할 필요가 없었을 것이다. 그렇다면 결국 애초에 뉴스룸 편집부 인력의 1/3 은 신문사에 전혀 돈을 벌어다주지 못했다는 얘기가 아닌가.

신문사가 언론업계에서 살아남으려면?

How Can Newspapers Stay in Business?

‘덴버 포스트’ 뿐만이 아니다. ‘시카고 트리뷴스(Chicago Tribunes)’ 같은 큰 언론사부터 소규모의 ‘마운트 버넌 레지스터 뉴스(Mt. Vernon Register-News)’까지, 미국 신문사 곳곳에서 직원 수를 줄이는가 하면 완전히 문을 닫는 곳까지 생겼다.

(*여기서 '신문사(Newspapers)'란 물론 예전부터 종이신문을 판매하던 조직을 말한다. 종이신문 판매는 몇 년 전부터 거의 사라졌기 때문에 이 글에서는 웹 기반의 뉴스 접근권한을 판매하는 비즈니스 모델을 신문사라고 규정했다.)

자, 그렇다면 신문사는 어떻게 살아남고 인력감축을 피할 수 있을 것인가? 이 문제에 있어서는 다른 시장과 비교했을 때 신문업계라고 특별할 것은 없다. 소비자가 지불할 용의가 있는 가격에 제품을 내놓을 수 있어야 한다는 것이다.

소비자가 구독료를 내지 않으려 한다면, 콘텐츠의 품질이 가격에 비해 너무 낮은 것이다. 해법은 품질을 높이든지, 가격을 내리든지 하는 것이다.

하지만 문제는 구독을 망설이는 소비자들은 가격에 민감하다는 것이다. 같은 기관의 다른 설문조사를 보면 소비자들은 일주일에 1달러(월당 4~5 달러) 이상을 지불할 의향이 없다. 그런데 불행하게도 많은 신문사들이 그 2배 이상을 요구하고 있다. ‘덴버 포스트’의 구독료는 월 12달러인데, 이는 월 8달러인 ‘뉴욕타임스(The New York Times)’보다도 비싸다.

두 회사 모두 소비자들에게 콘텐츠 가치가 주당 1불 이상 지불할 만하다는 것을 납득시킬 수 있다면, 수익성 문제는 해결된다. 혹은 뉴스 생산비용을 주당 1불 이하로 낮출 수 있으면 된다.

신문사들이 소비자가 원하는 것을 제공할 가망이 없는 이유

Why Newspapers Are Unlikely to Provide What Consumers Want

하지만 다수의 신문사들은 그다지 소비자가 원하는 콘텐츠를 제공할 의사가 없는 것 같다.

사실, 신문사에서 기자, 편집자, 그리고 다른 직원들은 자신들이 저평가 되고있으며 소비자들은 그저 돈을 더 많이 내는 것이 당연하다는 입장을 토로하곤 한다. 바꾸어 말하면 신문사 직원들은 “콘텐츠 품질은 좋다구. 됐거든? 우리는 이 사회에 필수불가결한 ‘공공 서비스’를 하고 있어!” 라는 믿음을 갖고 있는 것이다.

대중이 뉴스의 품질을 제대로 인식하지 못한다는 생각에 신문사 직원들 중 일부는 소비자들이 무지하고, 편협하고, 혹은 저질이라고 생각하고 있는 것 같다.

어쨌든, 논란은 있지만 신문사 직원들이 주장하는 대로 일부 보도는 이 사회 전체에 효용을 가져다주는 것은 사실이다. 예를 들면, 정부 부패에 관한 고발보도는 단순 구독의 즐거움을 넘어선 가치를 제공한다. 무료구독자, 혹은 신문을 전혀 읽지 않는 사람들도 혜택을 본다.

그러나 소수의 기사들만이 그런 ‘공공 서비스’의 범주에 들 뿐이다. 대다수 신문들은 스포츠, 영화, 로컬 바, 그리고 지역행사(local ribbon cuttings)에 대한 보도에 가장 큰 노력을 기울이고 있다. 거기에다가 공공정책, 경제학, 혹은 경영에 아무런 경험도 없는 기자들이 오피니언 란에서 칼럼을 휘갈기고 있다. 이런 것들 중 아무것도 ‘공공 서비스’의 범주에 들지 못한다. 단순 오락거리 혹은 자기만족을 위한 ‘지면 채우기’에 불과할 뿐.

그런고로 ‘공공 서비스’의 명분으로는 – 그리고 죄책감을 종용하여 돈을 더 내게 하려는 시도로는 – 신문사들이 비용청구서를 감당하기 어려울 것 같다. 언론학자인 클레이 셔키(Clay Shirky)는 말하길,

“신문사 직원들은 신문이 사회 전체에 이롭다고 빈번히 말하곤 한다. 사실이긴 한데, 그 이로움은 당면한 문제와는 별로 관련이 없어 보인다. ‘우리가 사라지면 완전 서운할 걸?’이라는 식 주장이 비즈니스 모델이 된 적은 단 한번도 없다.”

더불어 이 비즈니스 모델은 대중들의 시간, 돈, 그리고 주목을 향한 경쟁이 가속화되면서 더욱 낭패를 본다.

거의 모든 산업에서, 기업가와 회사들은 새로운 경쟁에 직면하면 보다 나은 상품을 경쟁력 있는 가격에 제공하려고 한다. ‘보다 나은’ 제품은 곧 소비자가 선택할 가능성을 높인 제품이다. 그런데 신문사들은 이 방식을 따르지 않는다. 주된 전략이 유료구독자들을 잡아둘 수 있는 새로운 비즈니스 모델을 찾는 것이 아니라, 고객들이 신문사의 은혜를 배반했다고 힐난하는 것이 되어버렸다.

바로 이런 콧대높은, 즉 고귀한 ‘공공 서비스’를 제공한다는 식 태도가 소유주들의 이익실현 요구에 ‘저널리즘 죽이기를 그만두라(quit killing journalism)’고 하는 기자들이 내놓고 있는 주장의 근본 원인인 것이다.

또한 이는 ‘소비자들이 기꺼이 돈을 내고 신문을 사 보도록 하려면 어떻게 해야 할까?’에 대해 고민하기보다는 ‘기자들이 박봉에 시달리고 있다’는 식 보도가 쏟아져 나오고 있는 이유다.

그들의 생각으로는, 다른 모든 사람들이 – 사측이 돈을 덜 벌든지, 소비자들이 비싼 구독료를 감수하든지 – 신문사가 생존하도록 희생을 치러야만 하는 것이다.

사람들이 신문을 사보지 않는 이유

Why People Don't Want to Pay More for News

신문기자들이 권력에 맞서는 인민의 목소리를 대변한다는 환상에 사로잡혀 있는 것과는 달리, 기자들을 신뢰하거나 믿을 만한 정보의 원천이라고 생각하는 사람들이 별로 없다. 신문기자들을 전체 ‘인민’(The people)의 옹호자라고 보는 사람들은 더 소수인 듯 하다.

물론 당적만을 가지고 모든 것을 설명하는 것은 무리가 있지만, 현 상황은 문제가 있어 보인다. 2016년 대선 캠페인 전후로 저널리스트들이 트럼프 지지자들을 잘해야 별나고 괴팍하다거나, 최악의 경우 폭력적인 극단주의자로 묘사했었다.

그런데, ‘인민’(The people)들은 무언가 낌새를 챈 것 같다.

2016년 갤럽이 실시한 미디어 신뢰조사 점수는 사상 최저치를 기록했으며, 오직 32%의 응답자들만이 대중매체가 ‘뉴스를 충실하고 정확하며 공정하게’ 보도하고 있다고 말한 것이다.

“뉴스보도(사실)와 오피니언(의견) 간의 엄격한 구분선이 형편없이 흐려져 버렸다. 뉴스보도에 사견을 섞거나 오피니언을 사실처럼 삽입하는 것이 묵인될 뿐 아니라 오히려 장려되고 있다.”

이런 현실에 비추어 볼 때, 뉴스를 파는 상점들이 왜 소비자들의 호주머니를 여는 데 실패하고 있는지 추론하는 것은 어렵지 않다. 신문사들이 소비자들을 혐오의 눈길로 바라볼진대 어찌 신문을 사서 읽기를 바랄 것인가.

신문사와 기자들이 자기 스스로를 바라보는 관점을 근본적으로 수정하지 않는 한, 소비자들이 꺼리는 높은 가격과 저급한 품질문제를 극복하기는 어렵다.

어떤 사업에서든 해답은 소비자가 기꺼이 돈을 낼 만한 상품을 만들어 내는 데 있다. 하지만 지금까지의 정황으로 봤을때 신문사들이 잘 하고 있는 것 같지는 않다.

* 라이언 맥마켄은 ‘미제스 와이어(Mises Wire)’와 ‘디오스트리안(The Austrian)’의 편집인으로, 콜로라도 대학교(Colorado University)에서 경제학/정치학을 전공했다. 콜로라도 주 정부의 주택 관련 부서(The Colorado Division of Housing)에서 2009년부터 2014년까지 이코노미스트로 근무했으며, 저서로는 ‘Commie Cowboys: The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre’가 있다.

미디어워치의 '현대사상' 코너 콘텐츠 :