카이스트 문술미래전략대학원 학과장 정재승 교수와 변화를 꿈꾸는 과학기술인네트워크(ESC) 대표 윤태웅 교수의 연구윤리 위반 의혹이 불거진 가운데, 문제 논문에 대해서는 공적 기관에 대한 제보가 아니라 인터넷 등을 활용한 공론화를 통해서 철회시키는 것이 더 효과적이라는 실증적 연구결과가 새삼 주목받고 있다.

세계적 권위를 인정받고 있는 과학학술지 ‘네이처(Nature)’의 인터넷판은 4년여 전인 2014년 4월 3일자 ‘공론화가 문제 논문을 철회시키기 쉽다(Publicly questioned papers more likely to be retracted)’ 제하 리차드 반 누덴(Richard Van Noorden)의 기명 기사로, 미국 뉴욕소재 로체스터 대학교 의학센터(University of Rochester Medical Center) 폴 브룩스(Paul Brookes) 교수의 최신 연구결과를 하나 소개했다.

폴 브룩스 교수는 네이처 뉴스가 공개된 같은 연도 초에 ‘피어제이(PeerJ)’라는 학술지에 ‘생명과학 문헌의 데이터상 문제는, 인터넷 공론화를 통했을 때 정정될 상관성이 높다(Internet publicity of data problems in the bioscience literature correlates with enhanced corrective action)’ 제하 논문을 발표했다.

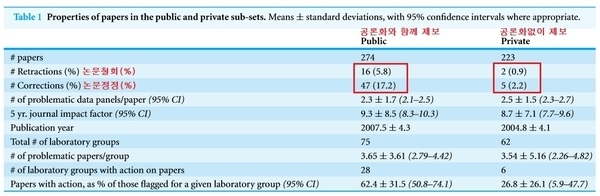

연구 과정에서 폴 브룩스 교수는 두 종류의 생명과학 분야 논문들을 비교했다. 첫 번째 종류는 그가 블로그를 통해 문제가 있음을 지적한 274편의 ‘공론화를 한 논문’이었고, 두 번째 종류는 제보는 받았지만 블로그를 통해서 시비하지 않은 223편의 ‘공론화를 하지 않은 논문’이었다. 두 종류의 논문들은 모두 각각 관련 기관(학술지 측)에 문제점이 제보됐었다. 하지만 놀랍게도 문제 논문들이 공론화 여부에 따라 운명이 달라졌다.

“브룩스 교수가 블로그에서 공론화를 한 274편의 문제 논문 중에서 2013년 12월까지 철회가 된 것은 16편, 정정이 된 것은 47편으로, 어떤 식으로건 조치가 이뤄진 비율은 23%였다. 하지만, 그가 공론화를 하지 않은 문제 논문 223편 중에서, 철회된 것은 고작 2건, 정정된 것은 5건으로 조치가 이뤄진 비율은 3% 에 불과했다.”

한마디로, 공론화를 한 문제 논문의 철회율과 정정률이, 공론화를 하지 않은 문제 논문의 7배 이상이나 높았다는 것이다.

브룩스 교수에 따르면, 두 종류의 논문들은 비슷한 수준의 문제(대부분이 데이터 불일치 문제와 관계되며, 특히 단백질의 존재를 탐지하는 웨스턴블롯(western blots)에서의 문제를 안고 있었다고 한다)가 있었으며, 논문이 게재된 학술지의 지명도도 비슷했다.

네이처는 시애틀 소재 워싱턴 대학교(University of Washington)의 미생물학과 교수겸 ‘감염과면역(Infection and Immunity)’지의 편집장으로, 논문철회 문제와 재현성 문제를 연구하고 있는 페릭 팽(Ferric Fang) 박사의 견해도 전했다.

“이번 연구결과는 도발적이다. 현재의 학술지 시스템은 학술지 편집자, 연구기관, 저자들의 진실성을 전제로 하고 있지만, 이 시스템이 항상 똑바로 작동하는 것은 아니다. 한편으로 이번 연구결과는 그리 놀랍지도 않다. 저자, 연구기관, 편집자들은 문제를 질질 끄는 경향이 있다"

네이처에 따르면 브룩스 교수의 연구에는 물론 한계도 있다. 일단 핵심적으로 연구의 샘플로 제시됐던 ‘공론화된 논문’, ‘공론화되지 않는 논문’의 문제점 수준이 정말로 철저하게 균질한지 여부가 확인되지 않았다.

그밖에도 ▲ ‘공론화되지 않은 논문’이 ‘공론화된 논문’보다 평균적으로 3년 먼저 발표된 것들이라 논문 철회에 대한 압력 수준이 약했을 수 있다는 점, ▲ 브룩스 박사가 제시한 ‘공론화된 논문’은 시류를 타서 급조된 논문들일 공산이 크다는 점, ▲ 브룩스 박사가 사안의 민감성을 고려해 ‘공론화되지 않은 논문’의 경우에는 데이터를 완전히 공개하지 않은 점이 지적되고 있다.

네이처는 브룩스 교수가 전한 연구부정행위 문제 공론화에 있어 주의사항도 언급했다. 먼저 논문 저자 본인에게 개인적으로 통보를 한 후, 그래도 정정이 이루어지지 않을 경우 공론화시키라는 것이다. 만약 논문에 문제가 있을 경우에 성급한 공론화는 저자들에게 증거 인멸의 동인을 줄 수도 있다는 것이 브룩스 교수의 지적이다.

페릭 팽 박사는 폴 브룩스 교수의 연구결과를 거듭 호평하며 다음과 같이 말했다.

“브룩스 교수의 연구결과가 시사하듯이 오늘날 뭇 사람들은 학술지들과 연구기관들을 더 이상 신뢰하지 않고 있는 상황이다. 이번 연구가 학술지들과 연구기관들의 복지부동에 경종을 울리는 계기가 되기를 바란다. 만약 학술지들과 연구기관들이 정신을 차리지 않는다면, 사람들은 학계가 동의하는지 여부를 떠나서 결국 ‘공개재판(public court)’이라는 최후 수단에 호소케 될 것이다.“

폴 브룩스 교수의 연구는 학계의 연구부정행위 문제가 개인의 문제뿐만이 아니라 기관의 문제요, 구조와 시스템의 문제라는 것도 새삼 인식시키고 있다.

대한민국도 영향력이 큰 과학자에 대해서 뿐만이 아니라 이제 대형 연구기관(연구진실성위원회)의 조직적 부정행위 문제에 대해서도 본격적으로 눈을 돌려야할 시점이다.

관련기사 :

서울대 진실위의 임홍국 교수에 대한 중상모략성 허위결론 사례 기사들 :

이화여대 진실위의 남구현 교수에 대한 중상모략성 허위결론 사례 기사들 :

학계 부조리 문제를 다룬 브라이언 마틴 교수의 논문들 :

논문표절 문제를 다룬 어빙 헥삼 교수의 논문들 :

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6