[뉴스파인더 헤모필리아 라이프] 2000년대 초반까지 대다수의 국내 혈우병환자들은 혈액제제를 사용했다. 그러면서 점차 유전자재조합제제로 대체되었고, 지금은 대다수의 환자들이 박스터의 ‘애드베이트’ 녹십자의 ‘그린진F’ 화이자의 ‘진타’, 바이엘의 ‘코지네이트FS’로 치료를 하고 있다. 이 제품들은 모두 유전자재조합제제이다. 혈액의 성분 중에서 지혈을 담당하고 있는 일부 성분을 유전자적 기법으로 최대한 유사하게 만든 제품이다.

여기서 중요한 것은 혈액성분과 유사하게 만든 유전자재조합제제라는 것이다. 대부분의 전문가들은 혈액제제의 우수성을 부정할 수 없다. 다만, 과거 혈액을 통한 각종 바이러스의 감염 위험이 발생하면서 일종의 차선책으로 유전자재조합제제의 개발이 진행되어 왔던 것이다. 혈우사회는 80년대 90년대를 거치면서 국내는 물론이거니와 세계적 이슈는 바이러스 감염이었다. 국내에서도 대한적십자사의 혈액관리 부실 등으로 큰 충격을 던졌다.

‘혈액’만 안전하게 관리된다면 그리고 충분히 확보만 될 수 있다면, 이같은 전제 조건만 성립되었다면 아마 지금까지 대부분의 환자들은 혈액제제를 사용하고 있을 지도 모른다. 효과적인 측면을 보더라도 혈액제제만큼 유전자재조합제제가 따라오기는 힘들다. 현존하고 있는 대부분의 유전자재조합제제들은 ‘혈액제제’의 효과를 뛰어넘지 못할 것이라는 것에 동의 할 것이다.

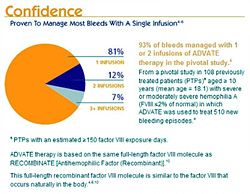

체내 활성도, 반감기, 처음최고 도달시간 등 유전자재조합제제가 혈액제제를 커버하기에는 다소 격차가 있다. 박스터의 유전자재조합제제의 경우, 자체조사에서 1번 투여로 출혈을 멈추게 했다는 답변은 81%에 불과 했고, 2번 투여를 할 경우 지혈효과를 봤다는 응답이 93%를 나타냈다. 나머지 7%이 환자들은 2번까지의 적량을 투여했지만 지혈되지 않았던 것으로 알려졌다.

대부분의 성인 환자들은 과거 혈액제제의 효과성은 느끼고 있을 것이다. 당시 혈액제제는 적은 용량에도 지혈효과가 높았고, 일부 예민한 환자들은 약품이 주입되는 시점에서 바로 지혈되고 있다는 느낌까지 받았다고 한다.

40대 한 혈우병환자는 헤모필리아 라이프와의 인터뷰를 통해 “혈우병 권위자 이항 선생님도 긴급출혈이 되면 ‘유전자재조합제제가 아니라 혈액제제를 사용하는 게 좋다’고 하셨다”며 “내 생각엔 출혈시 빠른 효과를 볼 수 있는 건 혈액제제를 (유전자재조합제제가) 따라올 수 없다”고 말했다. 故이항 교수는 혈우병환자들에게 ‘혈우병의 아버지’라 불리는 덕망 높은 분이다. 안타깝게도 그는 지난 2005년 2월 25일 자택에서 일어난 화재로 유명을 달리 했다.

또 다른 환자도 ‘혈액제제의 치료효과’를 떠올리며 “혈액관리가 안전성을 담보하고 있느냐가 중요하다. 안전성만 담보되었다면 나는 다시 혈액제제를 사용하게 될지도 모르겠다”고 말했다. 이같은 내용은 세계 혈우병환자들의 치료동향에서도 잘 알 수 있다. 안전성 때문에 세계의 많은 환자들이 유전자재조합제제로 치료제를 옮겼으나 일부 환자들은 다시 혈액제제로 돌아오는 경향을 나타냈다.

국내에서도 녹십자의 ‘그린모노’와 한독의 ‘모노클레이트P’가 꾸준히 사용되면서 일부 환자들 사이에서는 ‘각종 출혈에는 혈액제제, 일반적 예방요법은 유전자재조합제제를 사용하는게 좋겠다’는 이야기도 오고간다. 현재, ‘혈액제제’는 한국혈우재단의원과 여러 혈우병치료 병원에서 큰 어려움 없이 처방받을 수 있다.

헤모필리아 라이프

ⓒ 미디어워치 & mediawatch.kr