일본의 사도(佐渡)광산 유네스코 유산 지정을 두고 국내 친중반일 세력이 강력하게 반발하고 있는 가운데, 한일우호 시민단체인 ‘반일동상진실규명공동대책위원회(이하 공대위)’를 이끌고 있는 이우연 전 낙성대연구소 연구위원(박사)이 일침을 가했다.

이 박사는 2일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “사도광산의 유네스코 유산 지정을 한국이 극성스럽게 반대하면 우리가 결국 창피해진다”며 “하시마(端島, 군함도)의 경우, 자료가 없다”고 지적했다.

이 박사는 “아버지를 따라 하시마에 다녀왔다”고 주장하는 한국인 공산주의자 한 사람이 하시마를 ‘지옥섬’이라며 규탄했다는 사실을 소개한 후 “그런데 그가 다녔다는 초등학교 동창들은 그를 몰랐고, 문서 자료도 그가 하시마에 있었다는 사실을 증명해주지 못했다”고 설명했다.

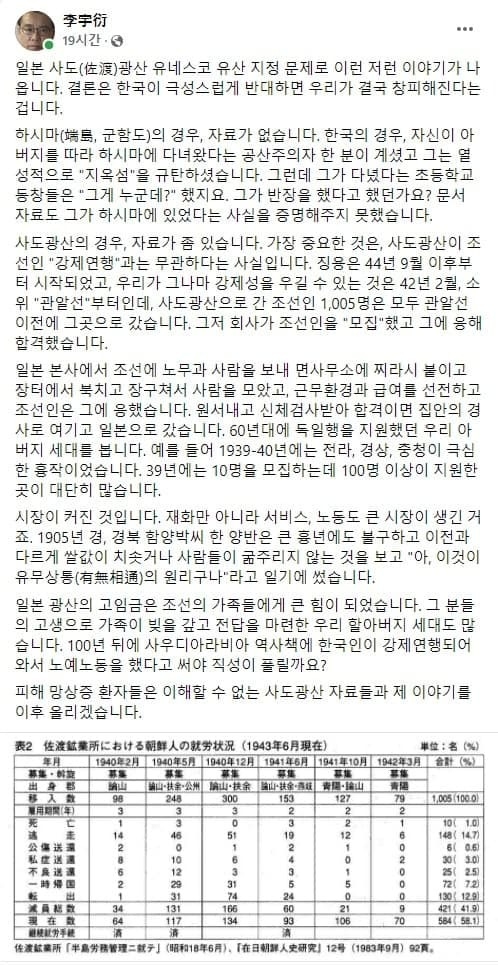

이 박사는 군함도와 달리 사도광산은 자료가 있지만 한국에서는 신화화된 ‘조선인 강제연행’과는 무관하다고 밝혔다. 그는 “징용은 44년 9월 이후부터 시작되었고, 우리가 그나마 강제성을 우길 수 있는 것은 42년 2월, 소위 ‘관알선’부터인데, 사도광산으로 간 조선인 1,005명은 모두 관알선 이전에 그곳으로 갔다”며 “그저 회사가 조선인을 모집했고, 사람들이 그에 응해 합격한 것”이라고 언급했다.

이 박사는 “일본 본사에서 조선에 노무과 사람을 보내 면사무소에 찌라시 붙이고 장터에서 북치고 장구쳐서 사람을 모았고, 근무환경과 급여를 선전하고 조선인은 그에 응했다”며 자발적인 지원자들만 사도광산에 보내졌다고 강조한 후 “원서내고 신체검사받아 합격이면 집안의 경사로 여기고 일본으로 갔다”고 지적했다.

이 박사는 사도광산에서 근무한 조선인들이 60년대 당시 독일 광산 근무를 지원한 우리 아버지 세대와 유사하다고 언급했다. 그는 “예를 들어 1939-40년에는 전라, 경상, 충청이 극심한 흉작이었다”며 “39년에는 10명을 모집하는데 100명 이상이 지원한 곳이 대단히 많다”며 시장이 커진 것이라고 분석했다.

이어 그는 “일본 광산의 고임금은 조선의 가족들에게 큰 힘이 되었다”며 “그분들의 고생으로 가족이 빚을 갚고 전답을 마련한 우리 할아버지 세대도 많다”고 설명했다.

이 박사는 “100년 뒤에 사우디아라비아 역사책에 한국인이 강제연행되어 와서 노예노동을 했다고 써야 직성이 풀리겠느냐”며 1970년대 한국인들의 중동 건설현장 근무 사실을 언급하면서 글을 마무리했다.

관련기사 :

[단독] 유엔 인권이사회에 제출된 ‘징용노동’ 관련 한국의 역사왜곡 문제 의견서

[단독] 한국인 학자, 유엔 인권이사회서 한국의 근현대사 왜곡 문제 정면 비판

이우연 박사, “한국 언론은 ‘강제연행’과 ‘강제징용’도 구분 못하나”

이우연 박사, “군함도 역사, 과장‧왜곡 중단돼야” 유엔에 발표할 내용 공개

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6